January 28, 2022

宇宙ベンチャーへの投資規模は世界第2位。日本の宇宙開発はいかに行われてきたのか。

糸川英夫

ペンシルロケットにはじまるロケット開発を先導し、「日本宇宙開発の父」と呼ばれる糸川英夫(1912-1999)。

2021年12月23日、イギリスの通信衛星を搭載したH2Aロケット45号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。JAXAと三菱重工が開発するH2Aロケットは今回で通算45回中44回の打ち上げに成功、世界でも最高水準の成功率98%を誇っている。

また2021年は、民間人による「宇宙旅行」がいよいよ現実味を帯びた年でもあった。7月からアメリカの宇宙スタートアップ3社が立て続けに民間顧客を乗せた宇宙船の周遊に成功、12月にはファッションECサイト運営会社「ZOZO」の創業者・前澤友作が国際宇宙ステーション(ISS)に滞在してメディアを賑わせた。

躍進を続ける日本の宇宙開発だが、現在に至るまでには長きにわたる研究者たちの努力の歴史があった。始まりは1954年、後に「日本宇宙開発の父」と呼ばれる糸川英夫が、電子工学や飛行力学などの研究者を集め、東京大学にロケット開発の拠点を設けたことがその端緒とされている。戦前から飛行機開発に携わっていた糸川は、戦後のアメリカ滞在中に宇宙飛行へ関心を抱き、国内でいち早くロケット研究に乗り出す。乏しい予算のなかでさまざまな小型ロケットを開発していった糸川のチームは、1955年から全長23cmほどの小さなペンシル型のロケットを用いた発射実験を開始。1958年にはより大きな「カッパ6」ロケットによる大気圏観測に挑み、目標としていた高度60kmへの打ち上げに成功する。ちょうど1957〜1958年は世界中の科学者が総力をあげて宇宙観測に協力する国際プロジェクト「国際地球観測年(IGY)」の実施期間でもあり、カッパ6が捉えた観測データによって、日本は初めてIGYへの参加を許された。この時から晴れて日本は世界の宇宙開発に仲間入りすることとなる。

飽くなき挑戦を続ける糸川たちは、1962年から人工衛星の開発に着手する。限られた予算と環境のなかで四苦八苦しながらも、1966年には衛星を搭載した「ラムダロケット」の打ち上げを開始。だがこのラムダシリーズは4度にわたる失敗を繰り返し、メディアも批判的なニュースを度々報じるようになっていく。しかし、糸川が東京大学を退官してから3年後の1970年、日本初の人工衛星「おおすみ」が打ち上げに成功。初めて宇宙の軌道に乗った衛星の運用が開始された。以来、宇宙開発をリードし続けた糸川の功績は、国家機関であるNASDA(宇宙開発事業団)、そして現在のJAXA(宇宙航空研究開発機構)へと引き継がれていく。

おおすみ

1970年、ミューロケットによる人工衛星打ち上げ技術の習得のために打ち上げられた日本初の人工衛星<おおすみ> | © JAXA

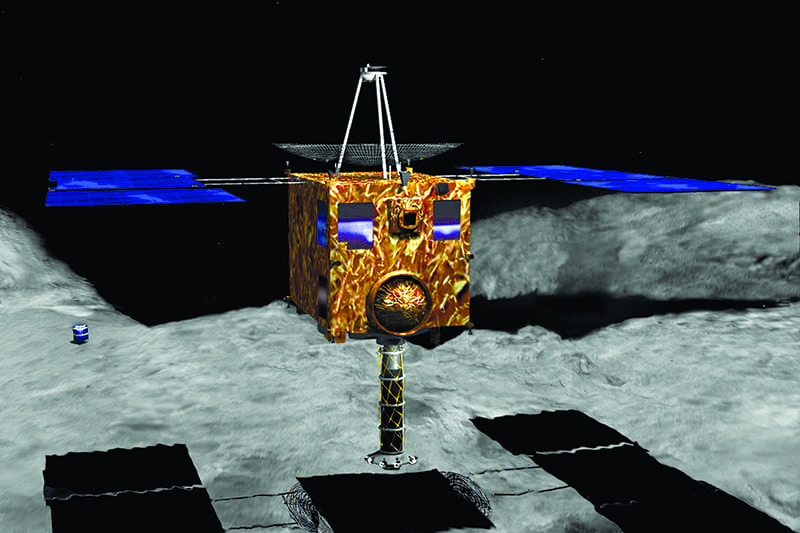

それから30年以上地球を周回していた「おおすみ」が大気圏に突入して消滅した2003年、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ」が打ち上げられた。このときサンプルリターンを行った小惑星は、糸川英夫の名にちなんで「イトカワ」と命名されている。一度は地上との通信が絶たれ、惑星探査実験の存続が危ぶまれたはやぶさも、打ち上げから7年の時を経た2010年には小惑星のサンプルを回収したカプセルと共に地球への帰還を開始。このとき、月以外の天体からの地球帰還は世界初の試みであり、その無謀なる挑戦を応援する声が次第にインターネット上で増殖していった。そして2010年6月13日の地球帰還日、大気圏突入の際のオンライン生中継では累計100万を超えるアクセスが殺到し、各新聞メディアも翌日は一面で報じるなど、国内で大きな反響を呼んでいる。帰還後もはやぶさを主題とした映画が3作公開されたほか、関連グッズが爆発的ヒットを飛ばすなど、はやぶさ人気は衰えることなく、日本の宇宙開発のシンボルとなっていった。

はやぶさ

2003年打ち上げの小惑星探査機<はやぶさ>。2005年に小惑星イトカワに到達してサンプル採集を試み、地球重力圏外の天体におけるサンプルリターンに世界で初めて成功した。

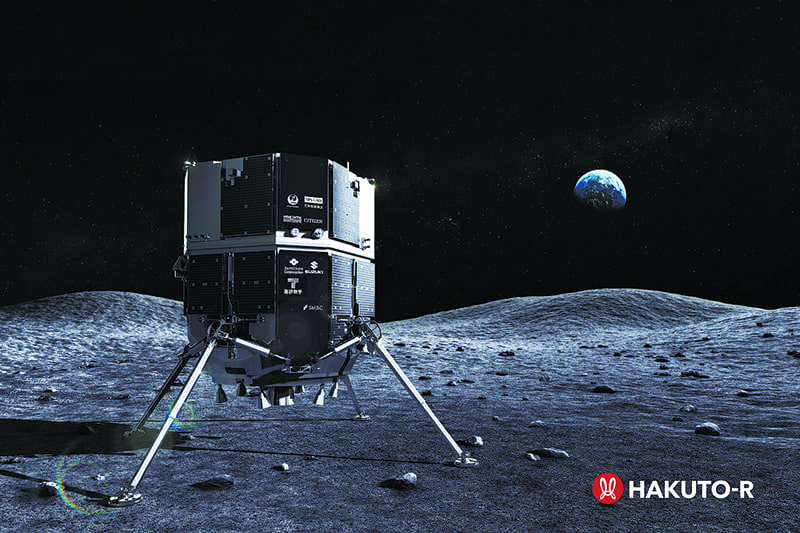

そしてはやぶさ帰還から10年以上が経ったいま、宇宙開発は国家機関であるJAXAや重工業系企業によるものだけでなく、民間にも広くひらかれ始めている。舵を切ったのはアメリカで、2000年代初頭に始まった宇宙ビジネスは、イーロン・マスク率いるSpace Xをはじめ2010年代以降になると加速度的に急増していく。それに呼応するかのごとく、日本政府は2015年に「新宇宙基本計画」を策定し、国内の宇宙産業の事業規模を10年間で累計10兆円にするという目標を掲げた。また、人工衛星の打ち上げや管理に関する法律「宇宙活動法」や衛星データの利用に関する一連の法律「衛星リモートセンシング法」が2016年に国会で可決されると、さまざまな民間企業が宇宙開発に関わる環境が一気に整備されていった。こうした流れを受けて、2010年代半ばまでは10数社ほどだった日本の宇宙ベンチャー企業もいまでは60社を超え、投資規模は世界第二位に迫る勢いだという。

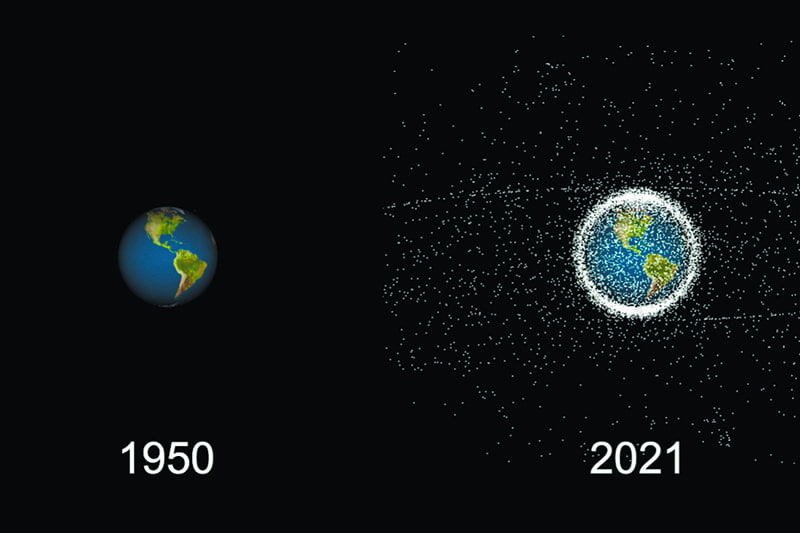

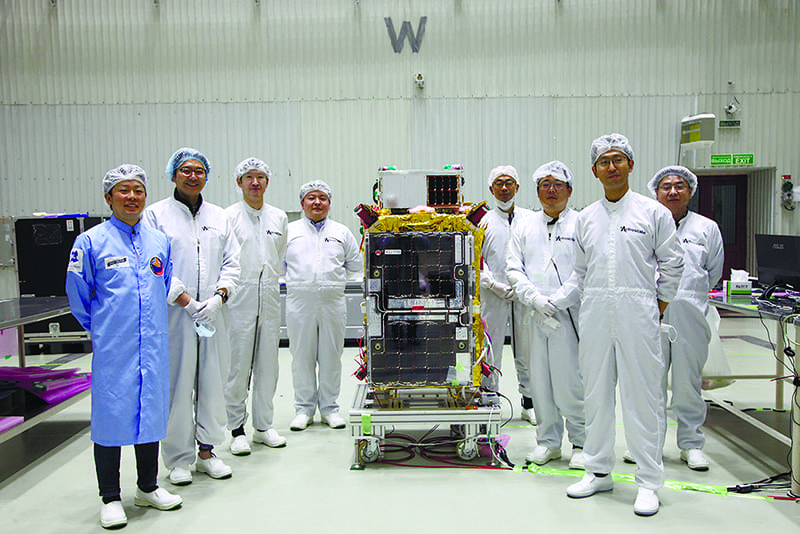

「いま日本では、世界トップクラスの技術を持つ宇宙ベンチャーが次々と誕生しています」。地球課題の解決に特化したベンチャーキャピタルファンド・Real Tech Fundで長らく宇宙ベンチャーへの投資支援を行い、現在は一般社団法人Space Foosphereの代表も務める小正瑞希はそう語る。「たとえば、民間企業による月面探査プログラム『HAKUTO-R』に取り組むispace社は、小型の月着陸船の一連技術開発に日本の民間企業としていち早く取り組んでいます。また、宇宙ゴミ(スペースデブリ)の除去に取り組むアストロスケール社も、世界に先駆けてスペースデブリに特化した技術開発を進めています」。そうした技術力への信頼を裏付けるように、現時点でispaceは累計約218億円の資金を調達、アストロスケールは累計約334億円もの資金を調達している。

「さらにこれらの宇宙ビジネスは、地球や人類の未来に向けたサスティナビリティとのつながりが不可欠です」。そう小正が語る通り、ispaceの究極目標は月にある水資源を活用した月と地球を一つのエコシステムとする持続可能な経済圏の創出であり、またアストロスケールは人工衛星が残骸となって宇宙空間に放置された数億個の破片ゴミを取り除くことで、宇宙環境全体の持続可能性を目指している。また小型衛星開発とデータ解析とを同時に取り組むSynspective社は、地盤変動や災害時の浸水被害などの衛星データの解析を行うほか、カーボンニュートラルに向けた複合的な地理条件の把握と分析も行っている。こうした宇宙視点に基づく先端技術や地球観測は、これからの地球や人類全体の存続にとって欠かせないものとなっていくだろう。本特集では、2020年代における宇宙ビジネスの現在を紹介していく。

2021

アストロスケール

地球の周囲にたまるスペースデブリを可視化した様子。1950年と比べて、2021年には無数の破片が飛び交っているのがわかる。 | © ASTROSCALE