July 28, 2025

【東京ガス】社会インフラの担い手から包括的なエネルギーサービス企業へ

東京ガスには社会的な責任意識が根付いている。それは、社会インフラの重要な部分であるガスを供給しているからだけではなく、「日本資本主義の父」と呼ばれる人物によって設立されたからだ。

東京ガスは1885年に創業した。日本で最初のベンチャーキャピタリスト、金融家、連続起業家として知られる渋沢栄一(1840-1931)によって設立された約500社のうちの1社だった。日本が封建国家から脱却し、西洋諸国に追いつこうとしていた時代だ。渋沢の思想は『論語と算盤』などの著作を通じて、今の時代に継承されている。その考えは、企業の経済的価値だけでなく社会的意義の重要性も説いている。

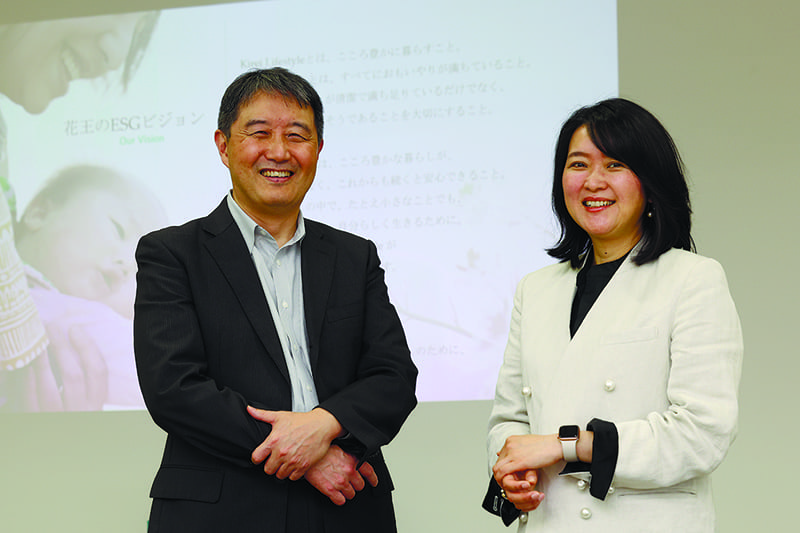

「私たちは、社会に必要なものは何かというところからスタートしています。当時はすでに文明開化の時代で、明るいガス灯を灯すんだという想いがありました。」CFOでありサステナビリティ推進部担当の南琢氏は、経営共創基盤(IGPI)の木村尚敬パートナーとのインタビューの中でこのように述べた。江戸幕府による鎖国政策が終わりを遂げた後、ガス灯は西洋文化の象徴となった。「私たちは常に公器としての大事さを意識してきました」と彼は言い、特に3つのことに注意を払っていると付け加えた。それは、エネルギーやインフラに対する安全、安心、信頼だ。

今日、東京ガスは2.6兆円の売上高を計上し、15,000人以上の従業員、64,000 km以上のガス導管ネットワーク、そしてガス・電力・その他のサービスの約1,300万件の顧客契約数を持つまでになった。

当初国内のガス供給会社だった東京ガスは、現在、海外事業に可能性を見ている。アメリカにおけるシェールガス生産への投資を加速し、東南アジアでのLNGインフラ事業展開、オーストラリアでのLNGプロジェクトへの参加、ヨーロッパでの再生可能エネルギー開発に取り組んでいる。2026年3月期は、海外部門による利益は約671億円に達する見込みであり、これは連結純利益の25%以上を占めていて、2019年の報告書で掲げた2030年までの目標を前倒しで達成しようとしている。

2023年、東京ガスは「Igniture」という新ブランドを立ち上げた。このブランド名は「ignite(点火)」と「future(未来)」を意味し、コンサルティング、機器販売、メンテナンスなどの包括的なエネルギーサービスを提供し、ガスと電力の供給に次ぐ会社の第三の事業の柱とすることを目指している。これまでの専門知識を活用し、個人・企業・地域社会の顧客がガスシステムだけでなく、電力システム、太陽光パネル、蓄電池を通じてエネルギー効率を向上させる手助けをする。

また、シリコンバレーでベンチャーキャピタルを通じて技術基盤を強化する計画もある。「今後数年間の取り組みとしては、必要な技術を他社から買う、あるいは他社とアライアンスを組むという形で技術を内製化していくと思います」と南氏は述べ、例えば、カーボンニュートラルや自動化に関連する新しい事業シーズに注目しているという。

東京ガスには140年の歴史の中で3つの転換点があった。最初の転換点は1885年の会社の創業である。その後、都市ガスを供給し始めた。2つ目の転換点は1969年で、液化天然ガス(LNG)の輸入を開始した。石炭や石油よりも高効率のエネルギーであり、戦後の高度成長期に活況を呈していた産業の需要を満たすために必要とされた。LNGは化石燃料と比較すると二酸化炭素排出量が少ないため、より環境に優しいと考えられている。3つ目の転換点は現在の時代で、世界の気候変動が加速する中で、社会が排出量ゼロを目指す必要がある時期だ。

2024年3月、東京ガスは2050年までにカーボンニュートラルを達成するためのロードマップを発表した。このロードマップには、LNGサプライチェーン全体における排出量削減、メタネーションの導入、再生可能エネルギーの電源取扱量拡大、発電・蓄電の選択肢拡大、技術革新の推進など、ネットゼロを達成するためのアプローチが示されている。

ロードマップ上では、移行期間が重要な役割を果たすことになると南氏は述べる。「2030年代半ばまではLNGをトランジションにとって非常に重要なエネルギーと位置づけ、LNGの普及に取り組むことが大事だと考えています」と南氏は言う。同時に、東京ガスは高効率ガス機器を推進し、水素やその他のグリーンエネルギーに投資する。「2040年以降、その目標を達成するための新たな技術開発を進めながら、ネットゼロを実現していきます」と南氏は話す。

再生可能エネルギーについては、東京ガスは太陽光・バイオマス・風力を使った発電の取扱量拡大に取り組んでいる。例えば、2030年に山形県で着床式洋上風力発電所を稼働することを目指すコンソーシアムに参加し、浮体式風力発電の設計技術を持つ米国企業に投資している。

南氏は、世界では気候コミットメントを後退させる動きがあるにもかかわらず、企業のサステナブル戦略は避けられないと述べた。1月には、アメリカ政府がパリ協定から脱退した。この協定は、2015年に産業革命前のレベルよりも1.5度以上の地球温暖化を制限する合意だ。「長期的に見ると、カーボンニュートラルの方向性は、スピードや外部要因の変化はあると思いますが、続けていかなければいけないことだと思っています。」

急速に変化する世界で生き残るためには、人材が重要となる。投資家に対して人的資本を可視化するためには、女性役員の割合、男性従業員の育児休暇の取得状況、従業員のリスキリング実施割合など非財務指標を開示することが必要だと南氏は話す。

また、人材ポートフォリオを作成することも重要だ。東京ガスは、各領域の専門性を分類し、従業員がどのレベルに到達しているかを示す。一方で、幹部社員には取り組むべき課題を認識するための目標設定を行うように促している。また、人材公募や社内でのフリーエージェント制を含む人事システムも整えているという。

「マーケットの需要が複雑になり、お客様のニーズが細かくなっていくなかで、一律的な価値観から生まれる戦略ではどうしても対応が難しく、柔軟性にも欠けてしまいます。意識して多様な人材が活躍できる環境を作ろうと考えています」と南氏は述べた。

Naonori Kimura

Industrial Growth Platform Inc. (IGPI) Partner

「第三の創業」でサステナビリティの実現に真に貢献する企業へ

東京ガスは、2019年に「2050年CO2ネット・ゼロ」への挑戦を宣言し、現在を「第三の創業期」と定義されているが、カーボンニュートラル対応のみならず事業ポートフォリオから組織能力、人材育成に至るまで、会社全体のトランスフォーメーションを一気呵成に進められている事が経営のかじ取りとして特筆すべき点だ。

東京ガスは1885年の渋沢栄一翁による会社創立から140年一貫してガスという社会生活や経済活動に不可欠なエネルギーの供給を担ってきた。その中で安心・安全・信頼を守り抜き、地域と共に発展していく、「論語と算盤」に通ずるDNAが培われてきたという。一方で、お客様や社会が求めるサービスの在り方が変われば、それに応えるべく自らも進化していくと南氏は力強く語る。IGNITUREのブランドを冠したソリューションも、脱炭素への移行期において必要不可欠であり、大きな社会益をもたらすと同時に東京ガスの企業価値向上にも繋がるであろう。

エネルギーの脱炭素化はコストや安定供給の面で超えるべきハードルが多く、長期視点での投資は不可欠であり、故に短中期的には稼ぐ力の強化も求められる。東京ガスは、非常に難しい舵取りを迫られているが、「第三の創業」を経て更にレジリエントな組織へと進化し、日本や世界のサステナブルな発展に不可欠な存在の一角となられることを期待してやまない。