April 26, 2019

漆産業、新たな需要と挑戦(株式会社浄法寺漆産業 代表取締役 松沢卓生氏)

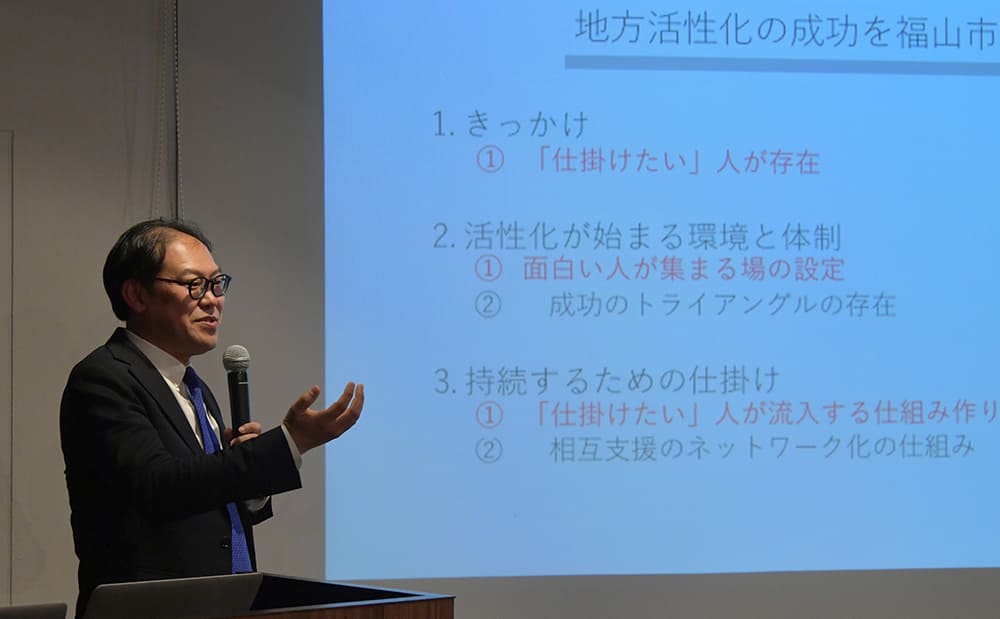

一時は日本から消えかけた漆生産という伝統は、最近の需要に伴い息を吹き返したが、同時に困難にも直面している。東京で開催された「第8回 Satoyama カフェ」で、岩手県盛岡市の浄法寺漆産業の代表取締役の松沢卓生氏が漆の現在と未来について語った。

3月8日に行われたこの催しは、Japan Times Satoyama 推進コンソーシアムと、ガイアックスとおうえんフェスによって設立された「地域おうえん BASH」の共催で開催された。コンソーシアムの目的は、地方の里山を活用する取り組みを支援することである。

「日本で使われている漆の97パーセントは海外、主に中国から輸入されています。国内生産の漆はたったの3パーセント程度です。そのうち、70パーセントが、岩手で生産されています」と松沢氏は述べた。

もともと、ウルシの木は日本中の各地に植えられ、使われていたが、江戸時代に始まった漆の輸入は、近代化の時代を経て最近まで拡大の一途をたどり、国内産の漆は、安価な外国産の流入と需要自体の落ち込みにあえいでいた。

岩手が漆の生産をやめてしまうと、日本の伝統、漆器は消えてしまうだろう¬―こうした危機感から、松沢氏は県の職員から起業家に転身した。

「前職で4年間、漆産業との関わりがあり、漆について学ぶことができ、漆の仕事に携わる方々とのつながりもできました」と松沢氏は話した。知識とネットワークを将来のために最大限に生かすため、2009年に浄法寺漆産業を設立した。

同社は、5グラムという少量から購入できるよう、小さなチューブで漆の販売を開始し、漆の用途拡大に挑戦。また、漆塗りの車のハンドルや蒔絵(まきえ)を施したスマートフォンケースなどの独創的な漆商品を企画、販売した。

転機が訪れたのは、文化庁が、2018年以降、重要文化財の修復には国産の漆のみを使用すると発表したことである。

「文化庁の予想によると、重要文化財の修復プロジェクトに必要な漆の量は毎年2.2トンにもなるそうです」と松沢氏は語った。この急激な需要に応えるため、松沢氏は行動を迫られた。

「足りないわけですから、ウルシの木を植えて、もっと生産するしかありません」と松沢氏は語った。だが、苗木を植える前から困難が立ちはだかった。「ウルシの種の発芽率は10パーセント程度と、とても低いのです。これをどう改善するかという研究が行なわれている最中です」と述べた。

今年、松沢氏はウルシネクストという NPO 法人の立ち上げに参画した。ウルシネクストは、ウルシの種まきイベントなどのプロジェクトを企画、運営する。会社は事業に集中し、NPO は漆の伝統の振興や、ネットワーク作りに尽力する。

もう一つの問題は、ウルシの木が、漆掻(か)きができるところまで成長するのに15年もかかるということだ。

「もちろん、全体のプロセスを短期化していきたいわけです。ですから、沖縄工業高等専門学校の協力を得て、植物の水分を、衝撃波を当てて細胞を壊すことで取り出す技術を使って、漆を木から取り出す研究を進めています」と松沢氏は述べた。

実験の結果、この方法を使えば、伝統的な手法に比べて、1本あたりのウルシの木から採れる漆の量が増えるだけでなく、より若い木からも漆の採取ができることが分かった。「植えてから3年しか経っていない木からも漆が採れるようになれば、需要に応えることができます」と松沢氏は語った。

漆掻(か)きは1本のウルシの木につき一度だけで、シーズンの終わりには漆掻(か)きが済んだ木は切り倒される。よって、衝撃波の手法を使うためにウルシの木を切ったとしても、無駄に伐採していることにはならない。

松沢氏は、「漆は抗菌作用があり、紫外線で分解可能な、珍しい素材です」と述べた。松沢氏は歴史的建造物の修復における新しい需要に応えながら、漆という伝統を守り、広めていきたいと考えている。