November 10, 2021

里山の資源とそこに暮らす人々の技術・経験・想いを活かす、地域社会の未来モデル

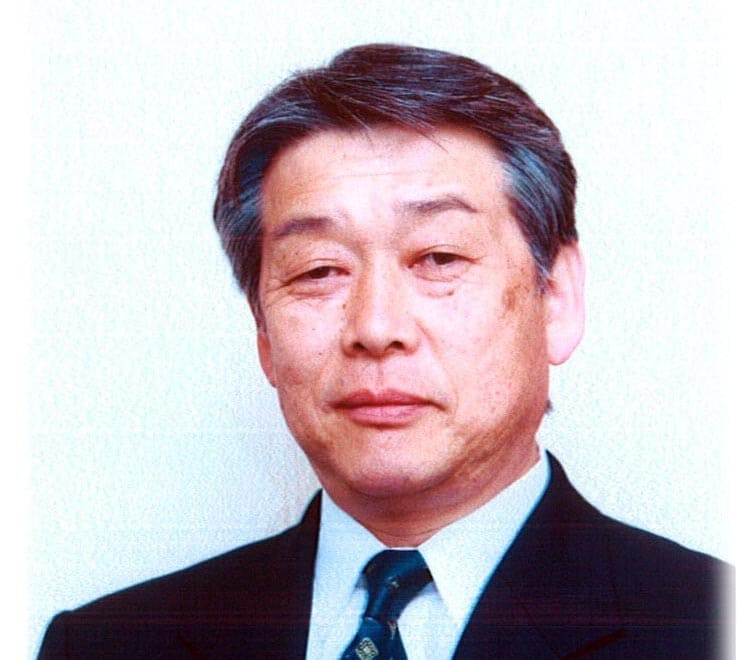

日本総合研究所 主席研究員

日本の地方では、過疎化や高齢化などの社会課題に対応しながら、持続可能な社会を構築するための革新的なアプローチが求められている。多様性や専門性のある人々が集まり、ダイナミックに経済が動いている大都市からイノベーションは生まれると一般的には考えられているが、日本の地域社会の未来モデルになるような挑戦的な取り組みは、大都市から遠く離れた場所で、地域固有の課題と対峙し、その課題を解決する過程で起きているのも事実だ。

9月28日に東京で開催されたジャパンタイムズ主催の「Sustainable Japan Award 2021」では、Satoyama部門の受賞者によるトークセッションが行われた。進化する地方の今の姿を浮かび上がらせたセッションの中で、伝統ある企業の中からもイノベーションが起こり得ることを明らかにする内容だった。2019年に創設したSustainable Japan Awardは、地域資源を活用して持続可能な社会や経済を実現する取り組みを評価する「Satoyama部門」と、環境・社会・ガバナンス(ESG)や持続可能な開発目標の観点から革新的なプロジェクトや技術を評価する「ESG部門」の2つのカテゴリーから企業・団体・自治体を評価している。

今年は、西粟倉村がSustainable Japan優秀賞を受賞し、扉ホールディングス株式会社と株式会社風と土とがSatoyama部門の優秀賞を受賞した。Meets Takegamiは、Satoyama部門の審査員特別賞を受賞した。

トークセッションでは、Japan Times Satoyama推進コンソーシアムのアドバイザーであり、株式会社日本総合研究所の主席エコノミスト・藻谷浩介氏がモデレーターを務めた。

西粟倉村

岡山県西粟倉村の代表として登壇した一般財団法人「西粟倉むらまるごと研究所」代表の大島奈緒子氏は優秀賞受賞を受け、「人口が非常に少ない西粟倉村がこういった形で注目いただけることは、世界の端のようなところで起こり始めている事に期待していただいているということか思っています」と話した。

株式会社風と土との代表取締役・阿部裕志氏は、島根県の隠岐諸島にある海士町を「これからの日本社会の一つの縮図」だと位置づける。海士町が直面している産業衰退や人口減少などの課題は、全国各地でますます顕在化しているが、「課題先進地域が課題解決先進地域になることができれば、他のところの役に立つことができる」と阿部氏は海士町の取り組みの意義を説明した。

過疎という課題に直面している地域の最前線で活躍する2人のイノベーターに加え、長野県松本市を中心に宿泊施設・飲食店を運営する扉ホールディングス株式会社の代表取締役・齋藤忠政氏と、竹紙のブランドであるMeets Takegamiを展開する中越パルプ工業株式会社の西村修氏が登場。両社は、伝統ある企業がそれぞれ事業、そして地域の持続可能性を軸とした新しい取り組みに踏み出した経緯について語った。

東京をはじめとする都市部からの地理的距離は、経済成長の妨げや、過疎化の要因になるが、西粟倉村と海士町は、その地理的距離を逆に活かし、地方におけるイノベーションモデルとして活性化を図ることに挑戦し続けている地域だ。どちらも、平成の大合併において、隣接する自治体との合併を拒み、地域課題の解決に取り組みながら独自の路線を歩むという選択をしている。

西粟倉村は、兵庫県、鳥取県に隣接する岡山県北部の中山間地域にあり、人口は約1,450人、面積の95%以上が森林で覆われている。しかし、その不便さにもかかわらず、近年村には移住者が集まり、今では人口の15%近くを占め、全国から注目されるようになっている。世帯数の増加に伴い、かつては有り余っていた空き家が見つからないなど、新たな課題が常に浮上しているが、それも地域の活性化の証だと大島氏は言う。多くの住人と共に、大島氏も西粟倉村が2008年より取り組む「百年の森林構想」を推進する一人だ。二十世紀に植林された人工林の手入れができなくなり、森林の生態系が失われつつある状況が日本の各地で見られている。「百年の森林構想」は、この状況を改善しながら、生物の多様性を取り戻し、人間と環境の持続可能な関係を再構築する試みである。森林資源を使ってものづくりや交流を促す「森の学校」も設立され、多くの移住者が集まるきっかけになった。近年村で設立されている50以上の企業では、林業や林産物の利用に関連したビジネスが多いと大島氏は言う。

モデレーターの藻谷浩介氏は、西粟倉村の移住者や新規事業の多さ、起業を支援する体制を指摘し、「最先端のことが山村で起きている。これは日本の里山の恐るべきところだ。単に自然豊かで美しくて、楽しいだけではなくて、都会と全く同じことがもっと先の形態で起きている」と取り組みを評価した。

海士町は、西粟倉村と似た側面が多いと言える。日本海に浮かぶ離島である海士町から東京までは、船で3時間、それから乗り換え時間も含めてさらに6〜8時間かかるため、登壇者の阿部裕志氏はトークセッションの前日に上京したと言う。阿部氏は、株式会社風と土との代表取締役として海士町の人材育成や地域づくりの事業で行政や地域の方々と密接に連携しながら活動している。「今小さな島で総力戦を行っている」と熱意を示した。

海士町はテクノロジーとソーシャルイノベーションを組み合わせることで、離島の条件を強みに変えることに取り組んできた。食品の味を保つ「CAS」冷凍技術の導入により、海士町の水産業者が高品質な食品を都会に出荷することが容易になり、東京と札幌にあるレストランでは海士町から直送された食材を中心としたメニューが提供されている。

株式会社扉ホールディングス代表取締役

また、西粟倉村と同様に、海士町でも比較的早い段階で高速インターネットが導入され、行政や起業家たちはこの技術を駆使して島外との関係性を築いている。阿部氏の株式会社風と土とは最近、出版事業も初めたという。「離島でも出版社が作れる。海士町のPRをする本ではなく、出版実業を通して社会をアップデートする新しい知恵を地域から生み出すことができる」と普遍的な価値の創出の可能性を阿部氏が指摘する。

物流や通信技術の進化により、過疎地域が外の世界と簡単に繋がることが可能になったが、技術の力だけでは特に海士町のような離島が直面している人口減少の課題を解決することはできない。1950年に約7,000人だった海士町の人口は、2015年には約2,300人にまで減少した。同時期に年間出生数は約200人からわずか8人にまで減少し、高齢化率は41%に達した。10年数前には、生徒数の減少に伴い、海士町の唯一の高校がなくなる危機に瀕していたと阿部氏は説明する。「中学校を卒業してみんなが出ていく。仕送りが大変で、下手したら家族ごと出ていく。高校もない島に家族連れの移住者がやってこない。高校がなくなることは島が無人島へ一直線に繋がりかねない」。廃校の危機は高校を魅力化し、島外からも生徒を呼ぶことで地域を活性化するきっかけとなった。「島丸ごとがキャンパスで、島民全員が先生で、島の課題が最高の教材だということを謳って「島留学」を始めた結果、今生徒数は約90人から180人にまで回復した」とその成果を話した。

地域の課題解決の方法は地方移住や起業に限らない。日本の里山の思想を受け継ぎながら事業を見直す企業もある。Satoyama部門のトークセッションに参加した扉ホールディングス株式会社の齋藤忠政氏とMeets Takegamiを展開する中越パルプ工業株式会社の西村修氏は、それぞれの企業が持続可能性と地域への貢献を軸に新たな事業に踏み出した経緯について話した。

長野県松本市に本社を置く扉ホールディングスは、1931年の扉温泉明神館の創業から90年の歴史を誇り、現在8つの飲食店と宿泊施設を運営、170人以上の従業員を擁している。代表取締役の齊藤氏のリーダーシップのもと、過去20年以上にわたり、里山の理念に根ざしたサステナビリティとウェルネスに焦点を当てたブランディングとビジネス戦略を展開している。2003年以降、環境に優しい建材の採用や食品廃棄物の堆肥化の取り組みなどから初め、エコロジーと健康への配慮をホテル事業に取り入れてきたと齊藤氏は説明する。2009年には、扉温泉明神館が、デンマークの国際エコラベル「グリーンキー」に日本のホテルとして初めて認証され、またマクロビオティックの観点から、レストランで使用する信州の伝統的な食材の特徴についても発信しているという。

こうしておおよそ20年前より地域や事業の持続可能性と健康をテーマに力を入れてきたが、事業を展開する地域に貢献していく必要があると感じ、2019年には古民家再生の事業部門を立ち上げ、すでに二つのプロジェクトが完成していると齊藤氏は説明する。そのうち2021年にオープンした「Satoyama villa 本陣」は、かつて松本城の殿様が参勤交代で使用した屋敷を再建した、築108年の大きな古民家を再生した宿泊施設だ。この建物の歴史・学術的な価値が評価され、国の登録有形文化財に登録された。また、2019年に開業した「Satoyama villa DEN」は、オーガニック農園や水田を併設し、豊かな里山の風景に囲まれている。隣地で米作りに取り組んだり、来春には障害者の就労支援施設を開所し、イチゴやハーブを栽培する施設を作るなど、地域に貢献する拠点となっている。

扉ホールディングスの今後のビジネスの発展には、持続可能な地域や農業の活性化が欠かせないと齊藤氏は話す。「私たちは地元の食材などを頂戴し、加工して付加価値をつけてお客様に提供していくのが(ビジネスの)大前提です。様々な農家の方々と関わりを持っているのですが、農業後継者がいなくなれば10年後に農家が現在の10分の1になってしまうと危惧しています。この課題に向き合うため自分たちができることから、まずやってみよう」と取り組みに熱意を見せている。農業生産者さんや長野県・松本市の農政課との協力し、松本市の小学校で食育活動に取り組むなど、これからの農業や食のあり方に真剣に向き合っている姿が様々な活動に現れている。

株式会社風と土と 代表取締役

中越パルプ工業株式会社の西村修氏はMeets Takegamiが地域に果たす役割や、竹紙の生産に挑戦する大企業ならではの取り組みを紹介した。中越パルプ工業は、本社のある富山県のほか、鹿児島県にも製紙工場を持っている。西村氏によれば、鹿児島県には全国の竹林面積の約1割を占める竹が生育している。

かつての里山では、住民が竹を刈って盆や籠、土壁の下地などのさまざまな用途に使っていた。

「ミーツタケガミ」中越パルプ工業株式会社

しかし、今では多くの地域で竹林の管理が行き届かず、竹が生い茂り、隣接の森林や農地を侵食しているのが現実だ。そこで1998年、中越パルプ工業は、地域の課題解決に貢献するため、地元の住民の力を借りながら鹿児島県の工場で竹から少量の紙を作る実験を始めた。原紙の生産は針葉樹や広葉樹のパルプを使うことが一般的だが、森林保全の視点からパルプを使う紙の生産は課題となっている。地元の竹を使って紙を作ることは、竹林に隣接する森林や農地の保全、生物多様性の促進、地域経済の活性化、未利用資源の有効活用など、さまざまなメリットがある。当時の社長の、環境に貢献したいという熱意に後押しされ、当初は年間7000トンだった竹紙の生産量が、2011年には2万トンにまで拡大された。「これは、日本の竹の消費量の半分に相当するのではないか」と西村は推測する。

ビジネスの観点から見れば、竹紙の原紙はまだ通常の紙より価格が高価で、「売れても必ずしも良い商品に使われるとは限らなかった」と西村氏は話す。そこで、Meets Takegamiの取り組みを始めたと言う。かわいい自然のモチーフでデザインされたノートやパッケージ、折り紙、イベント商品などをデパートなどで展示することで竹紙の魅力を伝える試みだ。「売りたいが為にやっているのではなくて、伝えたいが為にやっている」と西村は語り、今後も竹紙の可能性を模索し続ける姿勢を見せる。

今回のトークセッションに登場した4人の受賞者は、それぞれ異なる地域や業界で、日本の里山にある資源、そしてそこに住む人たちの技術、経験、そして想いをいかすことによってサステナビリティを実現する可能性を体現している。全国の地域がサステナビリティの課題に取り組む中で重要なヒントを与えるはずだ。