July 25, 2025

式年遷宮を撮った写真家が語る伊勢神宮のサステナビリティ。

© MASAAKI MIYAZAWA

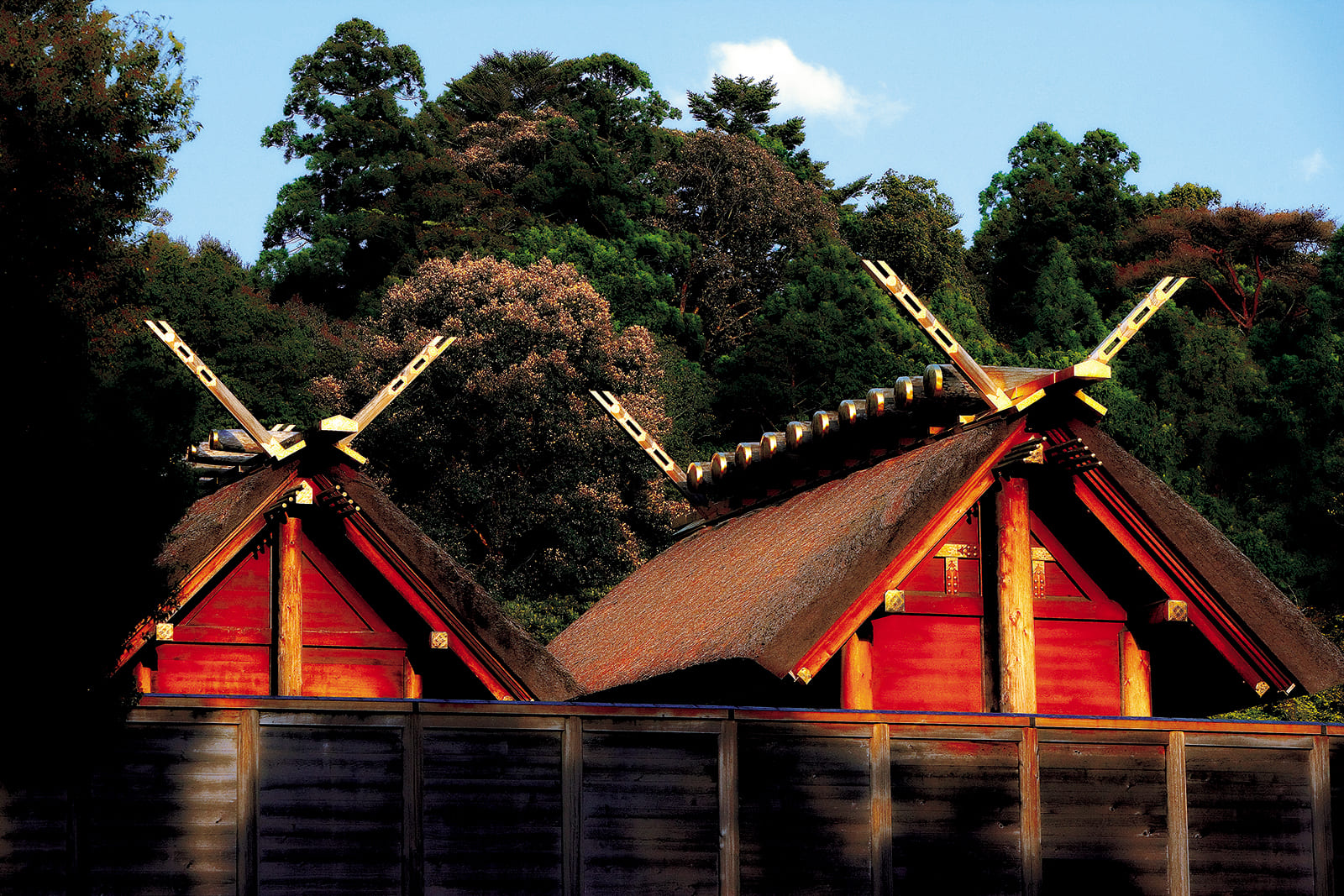

日本最古の木造建築といえば、607年創建とされる奈良県の法隆寺だ。しかしその建築様式は中国や朝鮮半島の影響を強く受けている。だが、日本で最も古い建築様式が今も伝わる例としては、三重県伊勢市にある通称「伊勢神宮」(正式名称「神宮」)をおいて他にはないだろう。皇室の先祖とされる天照大神を祀り、全国各地にある神道の神社のなかで最高位の神社である。社殿そのものは20年ごとに行われる「式年遷宮」の儀式により建て替えられているため新しいが、建築様式自体は少なくとも式年遷宮が始まった1300年前の、日本独自の形態をそのままを今に引き継いでいる。このような建物は世界的にも珍しいだろう。

次の式年遷宮は第63回目となる2033年。その最初の準備のための神事、山口祭が今年2025年5月2日に行われた。遷宮に必要な木材の伐採と搬出の安全を祈る神事だ。この山口祭を皮切りに「用材にかかわる神事」、次のステップとして「建築にかかわる神事」、最後に「神さまを新殿に遷す神事」が、次回の式年遷宮まで9年越しで行われる。

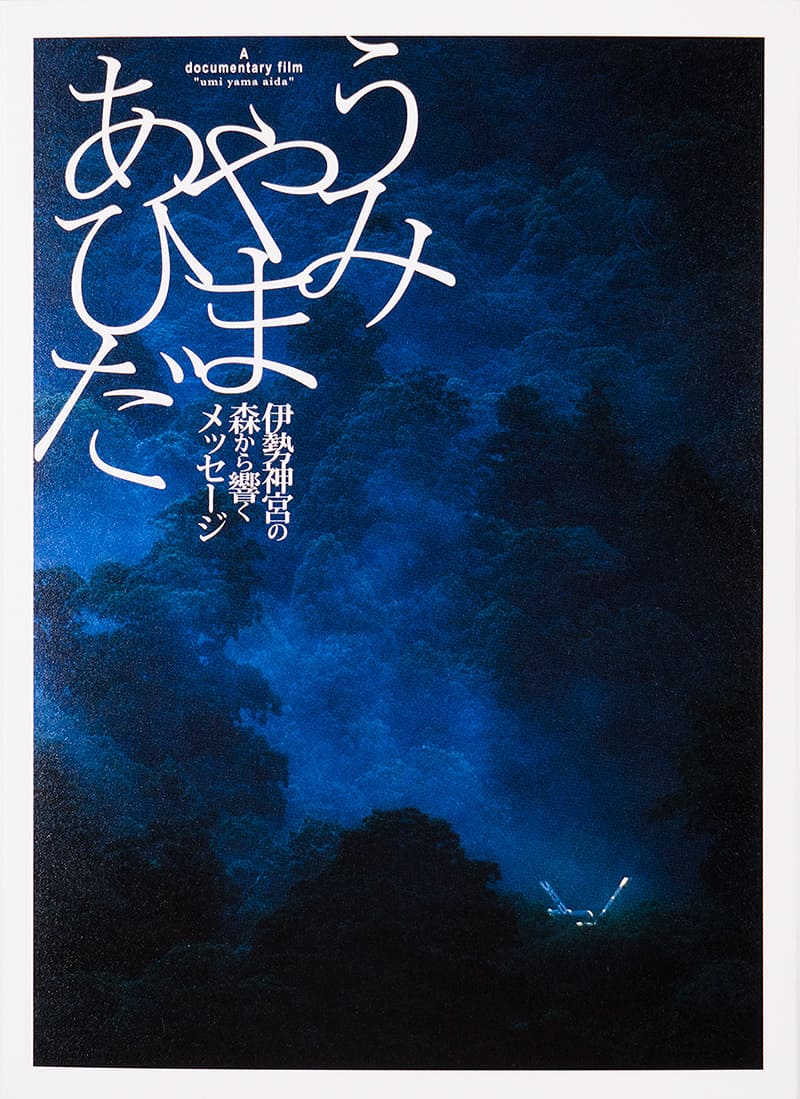

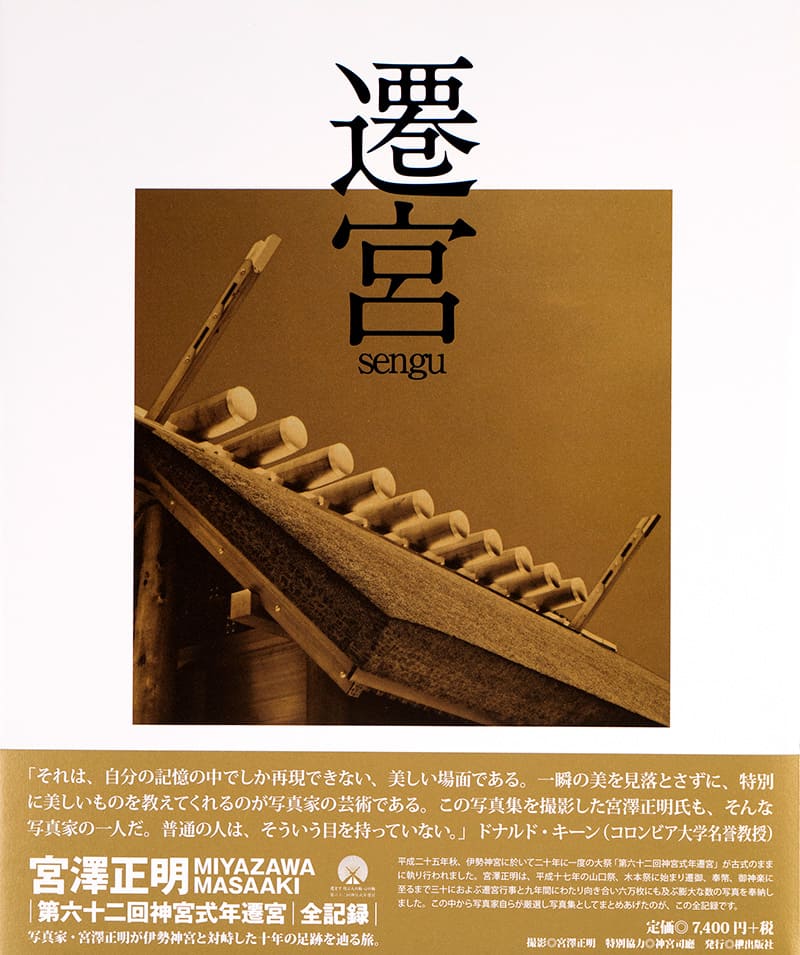

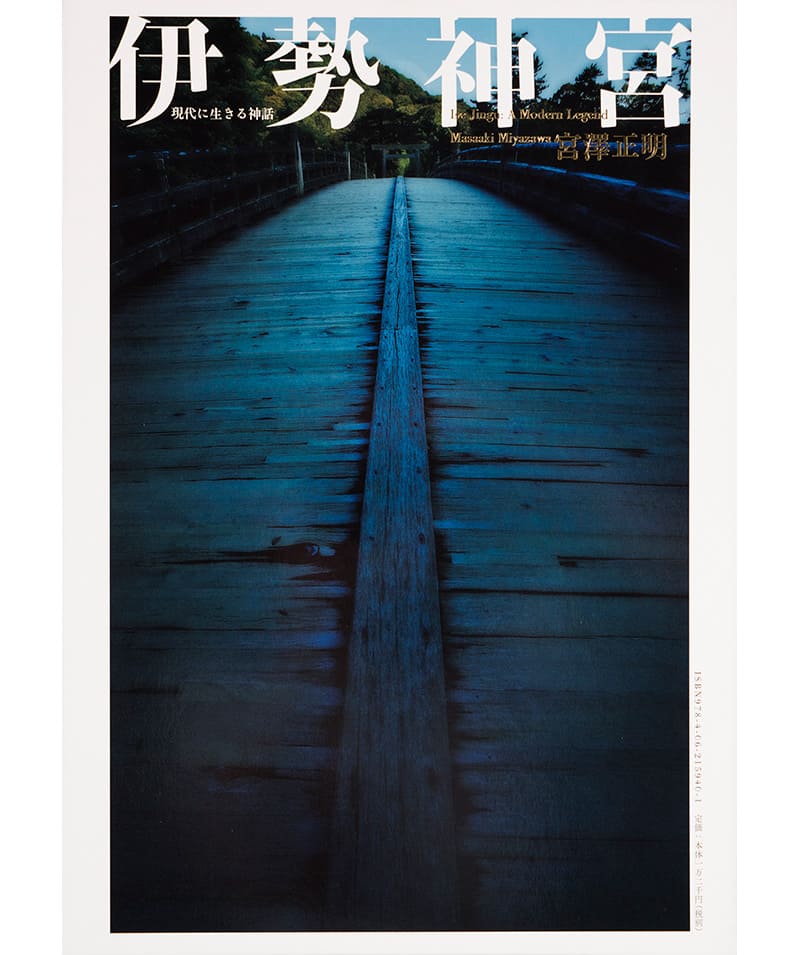

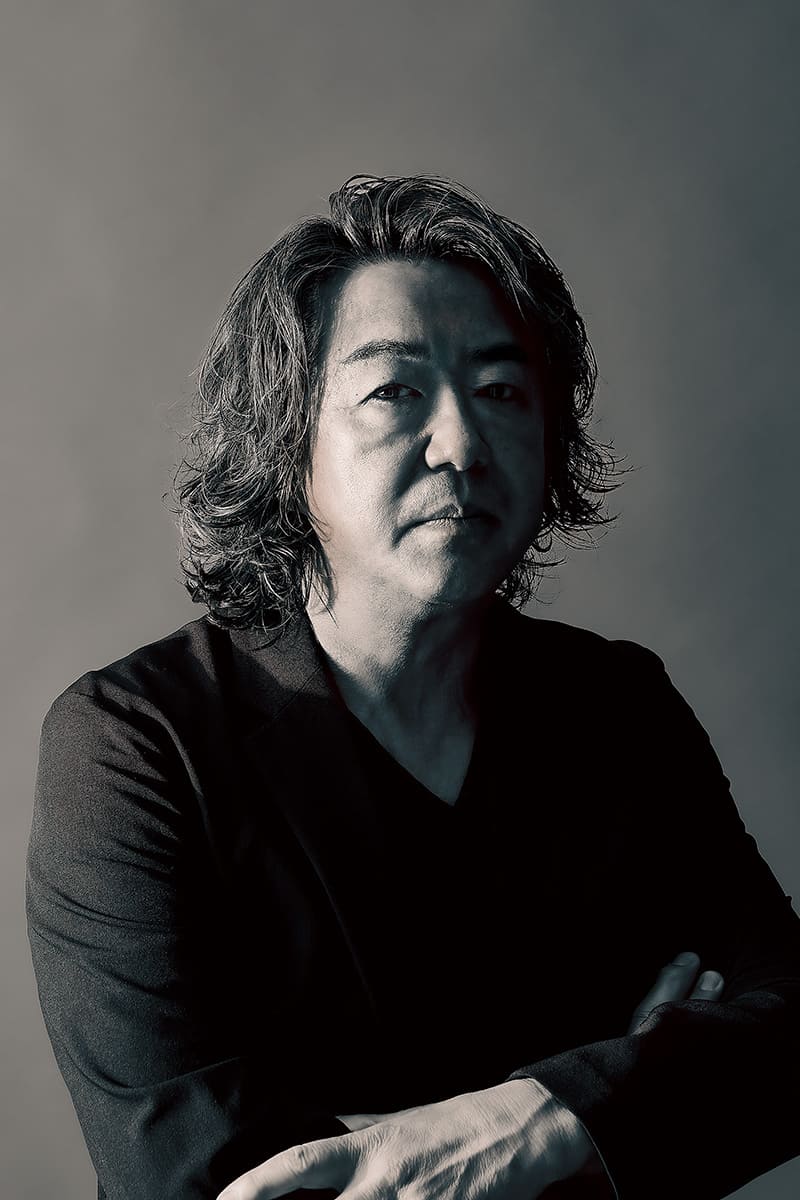

宮澤正明は、2013年に行われた伊勢神宮第62回式年遷宮のほぼすべての神事を、公式記録としてカメラに収めた写真家である。また初監督作品である映画『うみやまあひだ〜伊勢神宮の森から響くメッセージ~』(以下『うみやまあひだ』)では、2015年マドリード国際映画祭にて外国語ドキュメンタリー部門最優秀作品賞を受賞するなど高い評価を得ている。宮澤は伊勢神宮で1300年前から古式に従い行われる神事を、記録としてありのまま撮るのではなく、人々の記憶に「神話として残るように」技術的に手を加えて極彩色で鮮やかに仕上げたという。驚くことに、その“神話”は確かに今もこの世に存在する。それは建築のみならず、長年にわたって、伊勢神宮がサステナブルなシステムを守り、受け継いできた証でもある。

映画『うみやまあひだ』の冒頭では撮影当時、伊勢神宮で神職を務めていた河合真如が式年遷宮について、次のように語っている。

「20年に一度お宮を新しく建て替えることによって、古い形と精神というものを今日に、そして未来に繋いでいくということができるわけです」

20年ごとであれば、子供のときに見て、青年期に実際に作業に携わり、老年期に次世代に伝えることが可能になる。檜の素木造りで堀立柱と萱の屋根などを特徴とする“唯一神明造”という日本最古の建築様式を再現するために必要な技術、さまざまな儀式を行う際の作法や心構えの伝達も、20年という間隔であれば継承しやすい。しかも、伊勢神宮には全部で125もの宮社があり、20年ごとの式年遷宮ではそれらすべてを新築するほか、神様の衣服や装飾品、殿内の調度品や儀式に使われる紡織具、刀剣、弓矢などの武器や武具、馬具、楽器、文具、日常具などもすべて新調する。その製作には漆芸や木工、金工、染織などの分野で、日本を代表する工芸作家や職人が携わる。これには “常若(ルビ:とこわか)”と呼ばれる、時間の流れを超えて常に若々しく生命の輝きを願う、という日本人の精神が息づいているといえるだろう。式年遷宮という20年に一度、社殿を建て替えるという、神宮を常若に保つためのシステムは、建築を含む日本の伝統工芸の技術を継承するシステムとしても機能しているのだ。

また、式年遷宮は日本のエコロジカルな精神をも体現すると宮澤は語る。

「最後に新しい社殿に神様をお遷しする儀式を撮ったあと、急に式年遷宮の初期に行われる木を伐る儀式が頭に浮かんできたんです。長野県と岐阜県にまたがる木曽山で育った樹齢350年の檜を古式に則って木を伐るのですが、そのとき、木がキィーと音を立てて“鳴く”んです。檜が樹木として350年の生涯を終える瞬間ですが、そこから社殿の用材として、新しい一生が始まるんです。また、その後伊勢神宮で役割を終えた旧社殿は解体されて、同じ伊勢神宮内の鳥居になったり、被災地を含む日本各地の神社の鳥居や社殿の改修資材として再利用されていきます。つまり、ずっとその後も形を変え、生まれ変わり、命を繋いでいくと同時に、伊勢と日本全国の地方もこの木の部材を通じ繋がっていくんです。そこに、世界的にも稀有な日本人独自の自然観が見てとれるのではないでしょうか」

ちなみに伊勢神宮の宮域は5,500ヘクタールと広大で、伊勢市のおおよそ1/4を占める。これはパリの市街地の面積とほぼ同じ大きさで、そのほとんどが森に覆われている。

「伊勢神宮では天照大神という神様を祀っていますが、伊勢神宮の本質は「森」にあるのではないでしょうか。山があって海があって、その間を繋ぐ森に対する畏敬の念が表れていると思います。伊勢神宮では“御神饌”と呼ぶお食事を1500年間、毎日、朝夕、神様に捧げているそうですが、お米や野菜、果物、塩などすべて自給自足で賄われます。今の日本は自給率が30%台まで下がってしまいましたが、江戸時代が終わるまでは自給自足が当たり前で、太古から人々は皆そうやって暮らしてきたはずです。そして食材はすべて山、海、森からの恵みで、山に降った雨が田畑を潤し、栄養満点な山の養分を海に届け、魚介類が育つという循環があります。伊勢神宮は、そのような自然が繰り返す循環への感謝を表す見本です。日本各地の町々に地域の神社がありますが、それぞれに鎮守の森があり、ここ伊勢と日本全国の神社が森で繋がっています。だから、近所にある小さな神社にお詣りするだけで、伊勢神宮にも繋がり自然の恵みに感謝する。そんなことを世の中に伝えられたらいいですね」。

宮澤正明(みやざわ・まさあき)

写真家・映画監督。1960年、東京都生まれ。1985年に赤外線フィルムを使用した処女作「夢十夜」でニューヨークICPインフィニティアワード新人賞。日本大学芸術学部写真学科特任講師(2017〜)。東京芸術大学にて特別講義。広告、雑誌、ファッションの分野でも幅広く活動。映画第2作目はダウン症の天才書家を追った「書家 金澤翔子 共に生きる」。写真集は150冊以上。

https://masaakimiyazawa.jp/