July 25, 2025

式年遷宮とは何か?

© MASAAKI MIYAZAWA

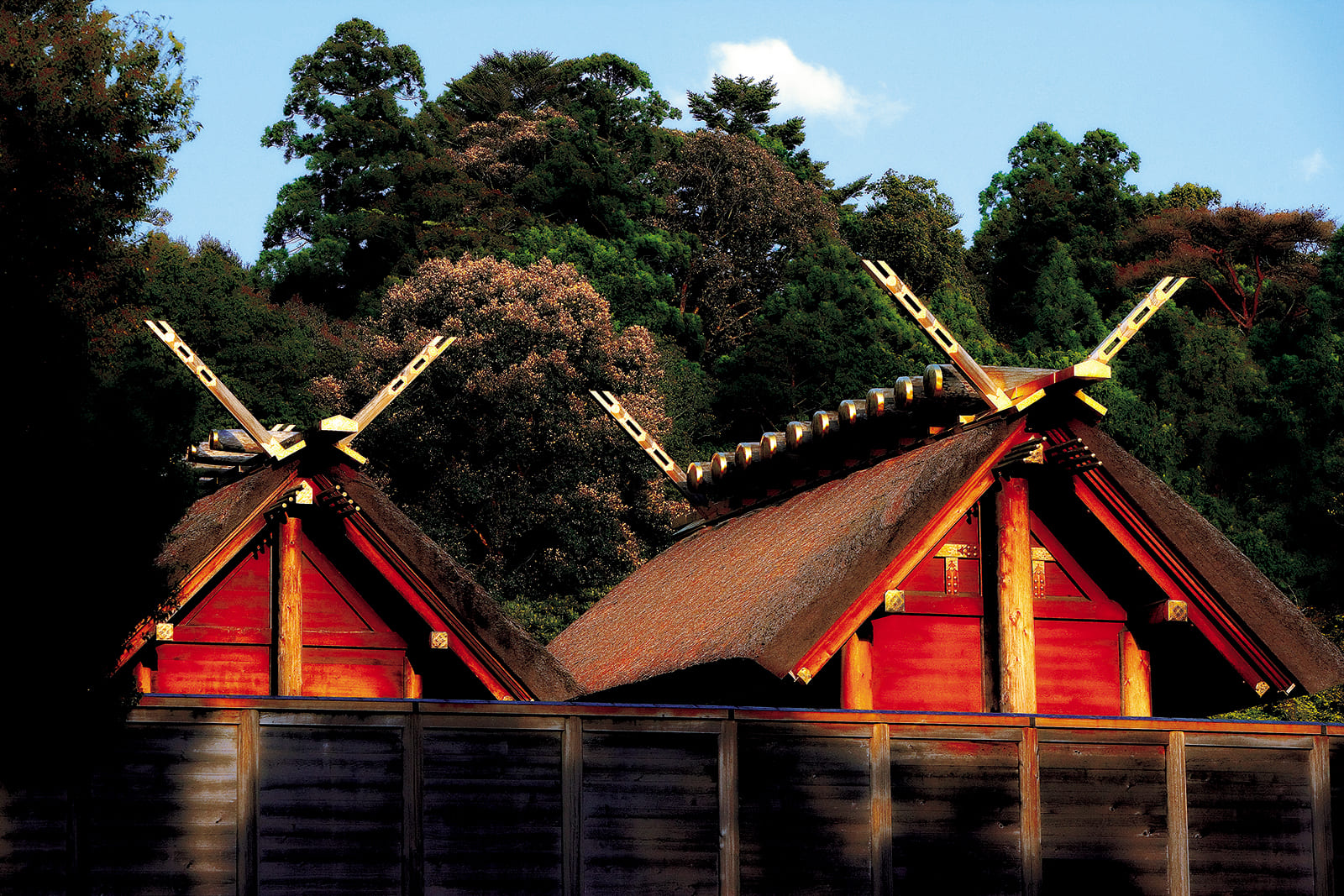

伊勢神宮の「式年遷宮」は、古いものを一新することで永遠性を保つという「常若(とこわか)」の思想が根底になると言われている。途中中断されたこともあったが、20年に一度のサイクルで建て替えられてきたため、私たちは伊勢神宮の1300年前とほぼ同じ姿の社殿を、現在も窺い知ることができる。ではその「式年遷宮」とは、一体どのようなものなのだろうか。

まず、「式年」とは定められた年を指す。「遷宮」は「宮を遷す」と書く。決まった周期で社殿を建て替えるとともに、神様を新しい社殿に遷すことを意味するが、実際には神社ごとに内容が異なる。三重県にある伊勢神宮では1300年前に第40代天武天皇の発意によって始まったとされる。そして、次の持統天皇の時代に第1回目の式年遷宮が行われた。一時中断された時期もあったが、基本的には20年ごとに宮域にある125社の宮社を建て替えるほか、神様の衣服や装飾品、殿内の調度品や儀式に使われる道具に至るまで、すべてを新調してきた。

ちなみに、島根県の出雲大社ではほぼ60年ごとに社殿を修造している。京都市にある上賀茂神社では平安中期以降、21年ごとに式年遷宮が行われてきたが、現在では多くの社殿が国宝や重要文化財に指定されているため、文化財保護法により、すべてを新しくするのではなく修復を中心とした遷宮が行われている。また昔は式年遷宮を行っていたが、中世以降、その慣習がなくなった神社も少なくない。だが、建て替えや修復、道具等の新調により、宮大工や工芸に関わる職人の技術が、次世代に継承されるという面でも重要な役割を果たしている。

© MASAAKI MIYAZAWA

© MASAAKI MIYAZAWA

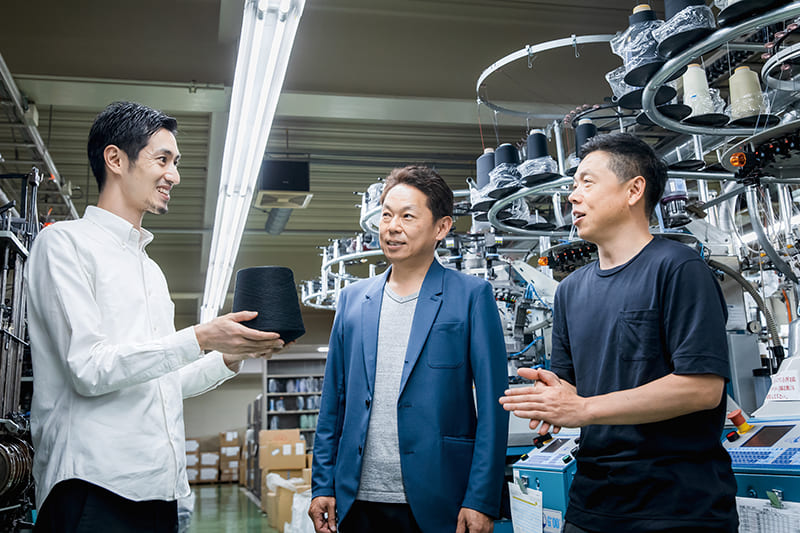

萱葺(かやぶき)の屋根と掘立柱(ほったてばしら)を特徴とする「神明造(しんめいづくり)」の伊勢神宮の社殿は、弥生時代の高床式穀倉に起源を持つと言われている。まさに、稲作を中心として国家を形作ってきた日本を象徴する建築となっているのだ。その建築技術を1300年もの間、継承し続けてきた意義は大きい。遷宮の時期には約150名の宮大工が造営に関わり、遷宮のない時期でも常に30名弱が社殿の修繕や次期遷宮の準備を行っている。

伊勢神宮の式年遷宮は準備段階から9年の歳月を要し、そのなかで大きく分けて3つの神事が行われる。ひとつ目は社殿などに使われる用材に関連する「御神木のお祭り」。二つ目は新しい敷地に社殿を造営する「社殿建築のお祭り」。三つ目は神様を新殿に遷すための「神遷しのお祭り」だ。その日程は天皇陛下が重要な祭儀の日時を定める「御治定(ごじじょう)」を受け、神宮司庁によって発表される。2033年に行われる第63回目の式年遷宮に関しては、その初期の神事となる「山口祭」や「御杣始祭(みそまはじめさい)などが2025年5月から6月にかけて行われた。

伊勢神宮は1923年より将来の遷宮を見据えて、用材の自給自足を目指す「神宮森林経営計画」を策定。200年かけて目標とする大きさの檜を育てるなど、非常に長いスパンで遷宮に取り組んでいる。だが、費用の高騰はそこまで想定されていなかったのではないだろうか。2013年に行われた前回の式年遷宮では約550億円だった事業費は、人件費や資材の高騰が進むなか、2033年には1000億円に上る可能性も懸念されている。式年遷宮の費用はかつては朝廷、中世以降明治時代まで武家政権(幕府)などが、明治維新から第二次大戦終結までは時の政府によって賄われてきた。しかし戦後、伊勢神宮が一般の宗教法人になってからは、国費の投入はなく、多額の寄付を含む伊勢神宮の自己財源で賄われるようになった。一方、観光資源としても大きなパワーをもつ式年遷宮は、地域経済を大きく潤す効果もある。自然環境や文化面に加えて、経済面でも多大な影響力を及ぼす行事なのだ。

© MASAAKI MIYAZAWA