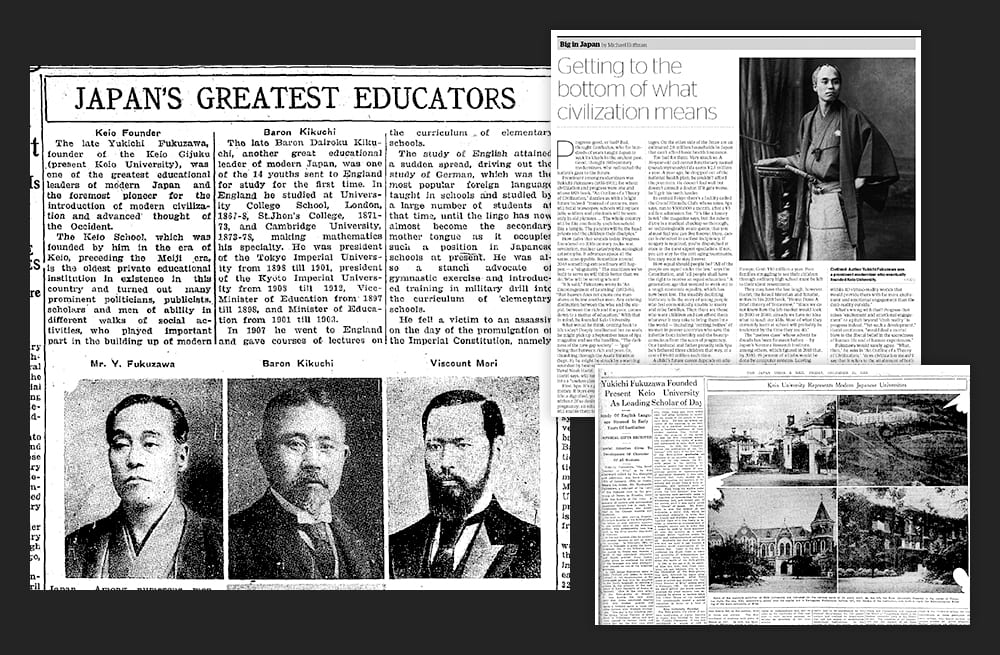

April 21, 2022

地域発の「脱炭素ドミノ」。日本の成功例を海外展開、環境保全に貢献

環境事務次官 中井徳太郎(なかい・とくたろう)

1985年大蔵省(現財務省)入省。広報室長、主計局主計官などを務め、2011年7月環境省へ。大臣官房審議官、廃棄物・リサイクル対策部長、総合環境政策統括官などを経て20年7月から現職 | Hiromichi Matono

2050年カーボンニュートラル実現を目標に、環境省は法整備や交付金支給などで地域での取り組みを後押しする。環境事務次官の中井徳太郎氏は、成功モデルの国内外展開を支援し、地球規模で「脱炭素ドミノ現象を起こしたい」と語る。

日本各地で自治体、企業、市民団体などの地域の主体が連携し、「ローカルSDGs」と呼ばれる「地域循環共生圏」を構築する取り組みが進んでいる。地域循環共生圏の構想は2014年に環境省が提唱し、2018年に閣議決定した「第五次環境基本計画」に盛り込まれた。地域の脱炭素化や自然環境の保全と再生などの環境分野の推進と、地域社会と経済の活性化の両立を目指すという考え方で、農山漁村や都市部がそれぞれ自立・分散型の社会を形成し、自然や物質、人材、資金といった地域資源を循環させ、補完し支え合う。経済と環境保全のどちらか一方を優先してきた高度成長期の発想から抜け出し、環境・経済・社会の統合的発展を掲げるのが特徴だ。

デジタルなどのテクノロジーの進歩と普及は、地域循環共生圏の構築を加速させた。「森里川海の自然の恵みから生み出す再生可能エネルギー、食、観光資源など、地域の強みを最大限生かすことが可能になった」と中井氏は話す。

SDGsの達成を地域主体で支えるボトムアップ型の発想も、地域循環共生圏の実現に欠かせないという。「地域や個人は、人の体を構成する細胞のようなもの。個々がポテンシャルを最大限に発揮し、自ら行動して(環境破壊などで)病んだ地域や地球を健康体に戻す必要がある」と考える。

もう一つ、取り組みの音頭をとる自治体とともに「ツインターボエンジン」の役割を果たすと中井氏が強調するのが、地域に根差した地域金融の存在だ。政府は各地での脱炭素の取り組みを交付金の形で支援する予定だが、地方銀行や信用金庫など、地域の経済主体と長年信頼関係を築いてきた民間金融機関の理解と協力は、特に地域企業を巻き込む大型プロジェクトの実現には不可欠だ。

政府は2030年度までに脱炭素先行地域を100カ所以上実現することを目指し、自治体からの交付金申請を受ける。5~10年スパンで支援を続け、成果が確認できたモデルは国内外で積極的に展開する計画だ。

先行モデルに位置づけられる事例がある。千葉県睦沢町は、太陽光発電などの再生可能エネルギーと地域資源である天然ガスを有効に活用し、「地域マイクログリッド」を構築した。台風や地震など災害により停電が発生した場合も、電力を安定的に供給する。面積の約80%を森林が占める岡山県真庭市では、林業や木材業で発生した間伐材や製材後の端材を活用するバイオマス発電を100%地元資本で開始。市内全世帯の電力を賄うことができる規模の発電量をもち、発電所以外にも林業でも雇用を創出し、地域活性化を成し遂げた。

「日本の産業は、自分だけでなく売り手・買い手・世間という全ステークホルダーの利益を追求して社会貢献をするという『三方よし』の発想で発展してきた」と中井氏はいう。「誰一人取り残さない」とうたうSDGsの理念は、日本のこの精神性や経験と共通する部分が多いとみる。「日本の地域で具現化した成功例を、それを担う大手から中堅、地場企業とともに海外展開して日本の良さを還元したい。自然生態系を保護しながらカーボンニュートラルへの移行シナリオを描く、アジアやアフリカの国々のモデルになれるのではないか」と期待する。成功例が増えれば、脱炭素の取り組みを国内外で「ドミノ倒し的」に一気に起こせる可能性もある。

途上国等への優れた脱炭素技術の普及等によって、地球規模での温室効果ガス削減に貢献することを狙った「二国間クレジット制度(JCM)」は、2021年12月末時点で17カ国の205事業で実績がある。中井氏によると、従来の政府による補助金等だけではなく、今後は民間資金を中心としたJCMを展開するべく、関係省庁等と検討を開始した。廃棄物発電から再生可能エネルギー開発まで、プロジェクトの内容は多岐にわたる。

昨年11月に英国で開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)は、地球の気温上昇を産業革命前に比べて2度以下に抑えるという従来の目標を1.5度以下に事実上「格上げ」(中井氏)して閉幕した。今年は「削減実績を出していく実施フェーズ」(同)に入った。

日本は最新の2019年度の温室効果ガス排出量確報値(2021年4月公表)において、実質GDP当たりの温室効果ガス総排出量が2013年度以降、7年連続で減少したことを報告した。結果を着実に出してきたのが日本の強みであり、国際社会からの信頼が厚く責任も感じているという。

「地域の成功例を良い形で海外展開し、国際貢献していきたい」と中井氏は覚悟を語った。