October 28, 2022

写真家・映画監督として活躍する、蜷川実花の表現の鮮烈な儚さ。

COURTESY: MIKA NINAGAWA

蜷川実花

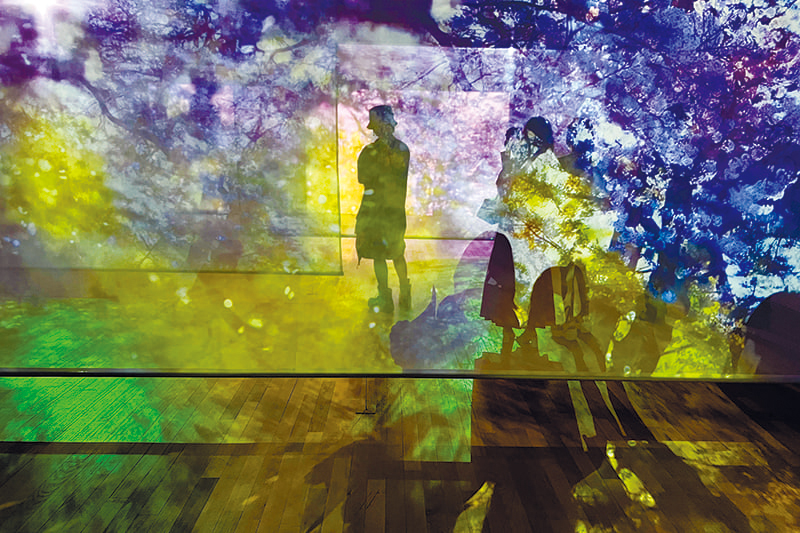

写真を中心として、映画、映像、空間インスタレーションも多く手掛ける。木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。2010年Rizzoli N.Y.から写真集を出版。『ヘルタースケルター』(2012)、『Diner ダイナー』(2019)はじめ長編映画を5作、Netflixオリジナルドラマ『FOLLOWERS』を監督。最新写真集に『花、瞬く光』。https://mikaninagawa.com 主な個展に「蜷川実花展」台北現代美術館/MOCA Taipei(2016年)、「蜷川実花展—虚構と現実の間に—」(日本全国の美術館を巡回/2018年-2021年)、「MIKA NINAGAWA INTO FICTION / REALITY」北京時代美術館(2022年)、「蜷川実花 瞬く光の庭」東京都庭園美術館(2022年)がある。

© MIKA NINAGAWA / “DINER” FILM PARTNERS

現代日本を代表する写真家、映画監督として幅広い層から支持される蜷川実花。彼女が捉え続けるのは、鮮烈な色彩がスパークするような、激しくも儚い生の一瞬である。

蜷川実花は著名な演出家、蜷川幸雄の長女として生まれ、幼少期から「蜷川幸雄の娘ではなく」、「私自身になる」という強迫観念にも似た感情を持ち続けた。「怒り」を創作の原動力としてきたという彼女の内面に、ここ数年、劇的な変化が起こっているという。

彼女は、どのように写真を撮りはじめ蜷川実花となり、これからどのような表現へと向かっていくのだろう。都内のスタジオで話を伺った。

「私は幼いころから、自分は誰なのか、私がここにいる理由は何なのか、答えを見つけたいと思っていました。父が演出家、母が女優という特殊な家庭環境も影響したと思います。美術大学のグラフィックデザイン科に入学した一年生の時、写真の公募展で初入選し「作家」と呼ばれた瞬間の興奮をよく記憶しています。独りでやっと立てた、やっと何かから解放されたと思いました」

彼女にとって写真家は単なる職業ではなく、自分自身になるため、内側あるものを表出する最適な方法だったのだろう。

「私が仕事を始めた1990年代半ばの写真の世界は、ピントが合っていない何が写っているのかわからない写真は異端でした。「これが私の表現」だと突き進むにはそれなりの覚悟が必要です。大きな賞をいただいた時に、展示は観客の最高動員数を記録しながらも、これは写真じゃない、ピントが合っていない、などのクレームが巻き起こり傷つきながらやっていました」

そう語る彼女から見えてきたのは、いたってセンシティブな表現者としての横顔だ。

蜷川は、自身の表現の原動力が「怒り」だったと語る。怒りのルーツは当時の日本の時代の空気でもあった。

「女性だからできない、女性だからこんなことを言われなくてはならない、といった男女の不平等に対して怒っていました。また私は、一部のアート好きや富裕層など限られた人に向けて作品をつくるのではなく、誰もがアクセスできる幅の広さを持つ作品を生むアーティストでありたいと思っています。ところが受け手が、作品を見る前から作品を否定してくることがある。そうしたパブリックに向けて表現していくことの難しさ、愛憎のようなものを感じます。ネガティブな風圧も激しくて疲れきることもある。踏ん張らずに、生活を楽しめばいいと今は思います。でも若い頃は、生活を充実させてはいけない、満たされてはいけない、私は幸せであってはいけない、という呪いをかけていました(笑)」

COURTESY: MIKA NINAGAWA

蜷川の写真作品は、虚構と現実がない交ぜになることが多い。例えば、彼女の作品に造花を撮影したものがある。なぜ彼女は生きた花ではなく、人工的な造花をあえて撮るのだろうか?

「虚構と現実、二つの世界に生きていた父が家のなかにいたので、幼い頃から世界はそういうものと思っていた節があります。私の仕事においても、どこからが現実でどこまでが虚構かわからないような曖昧な「はざま」をずっと生きていたような気もします。

虚構という意味では、造花を撮ってきました。偽物の花ではあるけれど、あれは枯れない花を作りたいという誰かの想いが形になったものだと思います。メキシコなどの暑い国の墓地に手向けられている造花を撮ることも多いのですが、枯れない花を死者に手向けたいという気持ちを感じると、本物より美しく見える瞬間がある。虚構はイコール偽物ではないと感じるのです」。

<東京都庭園美術館>での展覧会『蜷川実花 瞬く光の庭>』の写真はすべて生花を撮影したものですが、気づけば花壇や庭園、桜並木やフラワーパークなど、誰かが誰かのために作った場であることに撮り終えてから気づきました。人と関わって咲いている花、それが美しいと心が動いたのだと思います」

そしてこの数年で、蜷川に変化が起こる。「怒りだけで作る表現には限界があるのではないか」と感じ始めたのだ。怒りが溶けていくその変化に驚いたのは蜷川自身である。

「私は儚く瞬間的なもの、その瞬間に煌めいているものに強く惹かれます。永遠に続くものは何もないと私たちはコロナ禍を経て感じるようになり、だからこそ、道端で咲き誇っている花、気持ちのよい晴れた日の日差し、そうした瞬間瞬間で溶けてなくなってしまうような脆弱さを持つものが愛おしい。その瞬間が永遠に続いて欲しい、永遠に見ていたい、という気持ちがシャッターを押す。ものを作る原動力の大きなポイントはそこにあると、最近はっきりと自覚しています」。

COURTESY: MIKA NINAGAWA

彼女の気持ちの変化の一番のきっかけは父を失っていく時期に起こったという。当時の住まいと病院への道すがら撮影をしながら、ああ世界はこんなに綺麗なんだ、と、彼女の写真集『うつくしい日々』に書かれている。「亡くなっていく父の目線で世界を見ていたのかもしれません。同じ風景がまるで違って見えたんです。その頃から、世界のすばらしさの方に、よりフォーカスしていきました。生きるってすばらしい、瞬間の輝きのなかに、すばらしい感情がいくつも宿っていると感じました。いつか消えてなくなるかも知れないけど、やっぱり今をしっかり生きよう、と。人生で初めて、素晴らしいものにフォーカスして表現していいのだ、と思ったのです。花が、光が綺麗だという気持ちを全肯定して撮る。私生活では第二子が生まれ、母としてその幸福感に浸ってもいい、自分は幸せになってもいいのだ、と初めて思えました。光に向かっていくと、いつかなくなるという儚さもあるけれど、でもそれは虚構でなくて現実の世界なんだよ、と今は伝えたいと思っています」

もう一つ、蜷川に起こり始めた変化がある。幼少期から「私」、私がここにいる理由を追ってきたアーティストの主語が「私たち」になったというのだ。

「フィルムの制作を手がけるためチームを作るようになり、人と一緒にもの作ることの豊かさをこの歳になって初めて実感しています。映画制作では監督の存在が絶対的である一方、私たちは、とことんみんなで話し合う。融合し共鳴しながら制作するって素晴らしい。バンド演奏ってこんなに楽しいんだ、と(笑)。今「私」という主語から「私たち」という主語に変わり、何か新しいことが生まれてくるように感じています」。

間もなく50歳を迎える蜷川実花は、ここを「人生の折り返し地点」と呼ぶ。表現への意欲は止まることはない。怒りという原動力の「呪い」が溶けた蜷川の、新たな表現とこれから出会うことができる私たちはとても幸運だ。