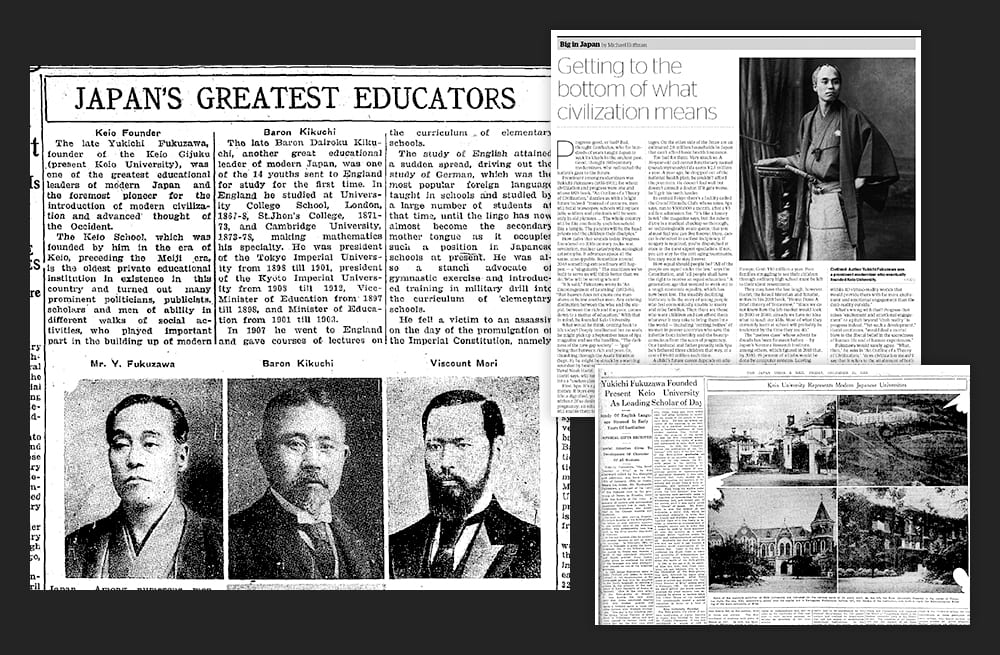

November 25, 2022

沖縄生まれの現代美術作家が伝える、沖縄の葛藤と未来図。

COURTESY: YUKEN TERUYA / WATARU OSHIRO

照屋勇賢

1973年沖縄県生まれ。1996年多摩美術大学美術学部絵画科卒。2001年スクール・オブ・ビジュアル・アーツ(NYC)修士課程修了。現在はベルリン在住。主な個展に『CHORUS/コーラス 歴史と自然と私達』(沖縄文化芸術劇場なはーと/2022年)、「ひいおばあさんはUSA」(上野の森美術館/2010年)など。その他にポンピドゥー・センター・メスやシドニー・ビエンナーレなど世界各地の美術館でのグループ展、国際展に数多く参加している。

その創成期には沖縄出身の脚本家、金城哲夫と上原正三が深く関わっていた。沖縄の人々にとってウルトラマンは他の特撮ヒーローとは異なる特別な存在だ。

© TSUBURAYA PRODUCTIONS

沖縄出身でベルリンを拠点に活動する現代美術家の照屋勇賢。沖縄が本土に復帰した翌年の1973年に生まれた彼は、長年に渡って米軍基地の存在や環境破壊など沖縄が抱える多くの問題とその先に見据えた未来をテーマとした作品を作り続けてきた。東京の美大を卒業後、アメリカに留学し、ニューヨークで作家活動を開始。海外生活は20年を超えるが、沖縄の基地や自然環境の問題が脳裏を離れることはなかったという。

本土復帰50年に当たる今年の5月と6月、那覇市の<那覇文化芸術劇場なはーと>では、『CHORUS/コーラス 歴史と自然と私達』と題された彼の特別企画展が開催された。展覧会名にもなっている新作の《CHORUS》は150枚の木製パレット(輸送用の荷役台)を高さ5メートル以上に積み上げた巨大な作品。前面には木々が描かれ、沖縄のやんばるの森や御嶽(うたき:琉球神道における聖地)をシンボリックに表現している。近づくと、表面にウクライナ戦争を報じる英字新聞が貼られていたり、パレットの隙間に琉球陶器や芭蕉布が置かれているのが見える。描かれた自然の背後には人々の営みがあり、それは過去から現在までの歴史とも繋がっている。このシンプルな装いの作品は、見る人にさまざまな考察を呼び覚ます仕掛けにもなっている。

山積みのパレットでできた「森」には人工物(素材としての木材)を元の自然へと戻すという意味が込められている。やんばるの森に代表される沖縄の自然は照屋にとって重要な着想の源となっている。彼のよく知られた作品に、ファストフードや高級ブランドの紙袋を樹木のかたちに切り抜き、袋の内側に一本の樹が植えられたようなイメージを作り出す《告知ー森》のシリーズがある。この作品からは消費的な生活と自然の関係を問い直す姿勢が強く感じられる。

COURTESY: YUKEN TERUYA / WATARU OSHIRO

「子供の頃から森が大好きでした。また母親が環境保護の活動をしていたので、沖縄の自然の大切さはよく聞かされていました。自分にとって沖縄の自然は樹という象徴的なものに集約されている気がします。パレットや紙袋といった日常的なものを使うのは、それが作り手と見る人を繋ぐブリッジになるからです。こうした人工物を通じて、自分のなかの自然、自分と自然が繋がっていることを再認識することができるのだと思います」

照屋の代表作品に、沖縄の伝統的な染色技法である紅型(びんがた)を用いた作品がある。琉球王朝時代に発展した紅型は洗練された図案と鮮やかな発色で知られる。紅型作家の金城宏次との協働で作られた一連の作品は、伝統的な美意識のなかに沖縄の現実を描き出す重層的な表現となっている。例えば「〈結い、You – I〉」の連作は琉球舞踊の衣装や和服の振袖に仕立てられた紅型の作品で、古典的な花鳥の柄や色彩を活かしつつ、そこにパラシュートで降下する米兵やオスプレイ、絶滅に瀕したジュゴンといった時事的かつ政治的なイメージを巧みに組み込んでいる。

To the Sky 1, 2022

fence, balloon

installation / dimension variable

COURTESY: YUKEN TERUYA / WATARU OSHIRO

CHORUS, 2022

wooden pallets, personal property

size: 5.5 m x 10.5 m x 4 m

COURTESY: YUKEN TERUYA / WATARU OSHIRO

「紅型は琉球独自の伝統文化です。それを用いて作品を作ることで、過去からの視点で現代を見るという新しいアプローチができると考えました。また古典的な紅型は美しいだけではなく、凛とした力強さがあります。自分が紅型で作品をつくるうえでこの強さが必要だと考えました。本土復帰からの50年は、沖縄にとっては葛藤の歴史です。沖縄の誇りである紅型の美しさは、厳しい状況のなかでもう一度立ち上がっていくという意志の現れでもあるのです」 この「〈結い、You – I〉」は2004年に東京のアメリカ大使公邸で開催されたグループ展に出品され、その後も大使夫妻の要望で約1年間に渡って公邸で展示された。

「米軍基地に反対する言語的なメッセージであれば、大使公邸という政治的な場に1年間も留まれなかったと思います。紅型という形式を用いたことでそれが可能になった。グループ展のときに大使夫人が私に『この作品がこの場所にあること自体に意味がある』と語ったのが、今でも強く記憶に残っています」

また紅型を用いた作品には「英雄達」という連作もある。これは安室奈美恵、具志堅用高、ウルトラマン、瀬長亀次郎といった沖縄と関わりの深い人物のポートレイトを紅型で描いたもの。ウルトラマンの脚本を手がけた金城哲夫は沖縄出身で、金城の生家は照屋と同じ沖縄本島南部の南風原町だという。

「英雄達」に見られるポップで明るい感覚は照屋の作品の大きな特色だ。沖縄の現実に対する彼自身の認識は厳しくても、それを表現するときには、ストレートな怒りや叫び声にはせず、時にはユーモアも交えることも大切だという。 「同じような怒りの表現を繰り返していると、見る人が疲れてしまいます。だから怒らず、ユーモアを加えることで、多くの人が共有しやすい作品を目指しています。また現状を批判するだけではなく、それを乗り越えた先にあるものを表現することもアーティストの役割だと思っています」

『CHORUS』で展示された作品《空へ》は、スチールのフェンスが無数の風船で空中に浮かんだように見えるインスタレーション作品。フェンスは米軍基地による分断の象徴であり、照屋はそれを宙に浮かせることで、その下に人々が自由に意見を述べ、交流できる場を作り出した。「CHORUS」という単語は、複数の異なる声が同時に発せられる状況を表している。照屋は長年に渡ってニューヨークやベルリンで暮らすなかで、多様性を尊重する社会のあり方の重要性を深く認識した。分断を超えて多様な個性や意見が共存する場を作り出すこと。それこそが、彼がアートを通じて目指すものだという。

「分断とは世界を敵味方の二項対立で捉えるということです。沖縄にはさまざまな問題がありますが、これからも作品を通じて、いろいろな意見を受け入れ、より広い認識の場を作っていけたらと思っています」

現代社会が自然を消費することで成立していることを暗示している。

Notice-Forest Madison Ave (Tiffany & Co.), 2021

paper bag, glue / size: 20 x 25.5 x 10.5 cm

COURTESY: YUKEN TERUYA