December 16, 2022

トルコ駐日大使に聞く、日本のギフト

コルクト・ギュンゲン大使

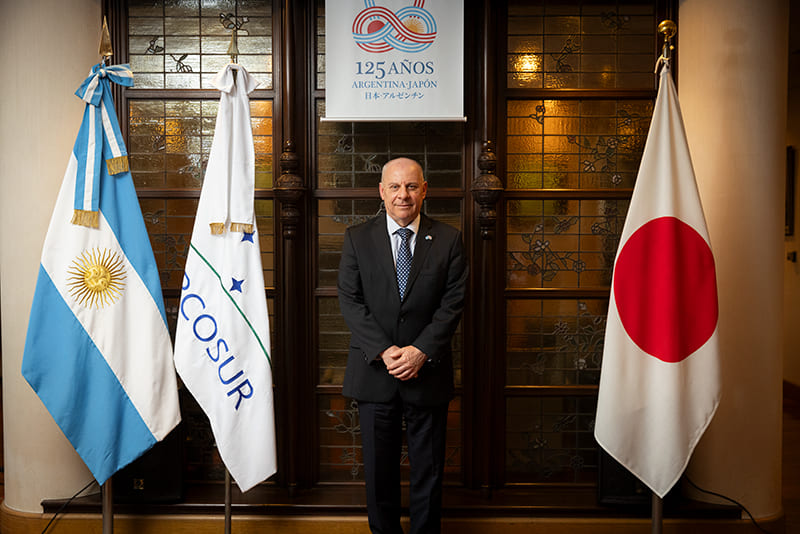

1968年、イスタンブール生まれ。アンカラ大学政治学部国際関係学科卒業、エジンバラ大学人文社会科学部歴史学科修士号取得。また、NATO防衛大学(ローマ)の学位取得。1989年、トルコ共和国外務省へ入省。東欧、キプロス、NATO、欧州安全保障協力機構(OSCE)、軍縮・軍備管理、南アジア、欧州連合、国連など国際機関や人道支援の各部署を担当した後、トルコ共和国外務省に入省。また、ニコシアとヴィリニュスのトルコ大使館、西ヨーロッパ連合、欧州連合、OSCE代表部にも勤務。キト駐在の在エクアドル大使を務めた。2021年3月15日より東京駐在の駐日トルコ大使を拝命。

贈り物とは単なるモノのやりとりではなく、想いをカタチにして表すもの。日頃お世話になっている方の喜ぶ笑顔が見たいというのが贈り物に込められた想いではないか。人と人を繋ぐギフト文化は、日本から遠く離れたトルコでも同じ。2021年3月に駐日大使に就任したコルクット・ギュンゲン駐日トルコ大使。今回は大使がおすすめする日本の贈り物についての話を伺いに、東京都渋谷区神宮前にあるトルコ大使館を訪ねた。

日頃から贈り物を受け取るシーンが多い大使だが、日本の贈り物文化を通して、日本を学ぶことができると言う。大使が日本に駐在されてから出会ったお気に入りの贈り物3つを紹介していただいた。

大使が1つ目のお気に入りに選んだのは、駐日大使に就任して初めて贈られたチタン製のカップ。「シンプルで、機能性が高く、軽くて、壊れにくい。日本にはすぐれた鉄器や刀剣をつくりだす長い歴史と文化があります。このカップは、そうした歴史や文化、そして現代の日本文化にも触れることができるグッドアイテムです」。

2つ目は、手作りの温かみが感じられる東北地方・宮城県の陶器。職人の優しい温もりを感じることができる器で、深みのある青い色や形がお気に入りだそうだ。「食と人は常に密接な関係にあるものなので、とても良い贈り物だと感じています」。

3つ目は、TOYOTA1936年モデルの模型だ。大使は元々ミニカーがとても好きだという。トヨタが初めて乗用車を販売したのが1936年。「この模型からは、長い年月を経て世界に名の知れる自動車メーカーまでに成長したトヨタの歴史が感じられ、大切にしています」。

大使は、トルコの友人への贈る日本の物として、「お猪口」「扇子」「箸」「羊羹」を贈ることがあるという。

お猪口は、トルコの友人が日本酒を知る機会にもなるそうだ。また大使は自身がお猪口をもらう機会もあり、たくさんのお猪口を持っているという。日本の伝統的な扇子に関しては魅力に満ちており、贈り物に良いとのこと。「サイズや骨数など、本当に様々です。そのうえ美しい絵が描かれている。知れば知るほど奥が深く、心を惹かれます」。

箸は、古くから日本では絆を深めてくれる縁起物としてギフトに選ばれてきた。箸は機能的な道具であると同時に、夫婦や家族が支えあうという意味が込められているからだ。それをギフトにして贈るという日本人の考え方がとても気に入っているという。トルコには豆を食べる習慣はあるが、甘く味付けされた豆を食べる機会はあまりないという。そのため、羊羹のような豆を原材料にした甘いお菓子をお土産にすると、とても喜ばれると話した。

大使は、和菓子が好き。羊羹のほかに、ぜんざいや、お団子も大好きだという。「串に刺さった団子が火を囲むようにして並べられている景色も、日本の文化を感じることができてとても好きです」。また友人と大好物の天ぷらそばを食べに蕎麦屋へ出かけることもあるそうだ。

長野県で雪猿と出会ったことは人生の中でもっとも印象的な出来事だったと大使はいう。「激しく雪が降るなか、温泉に入る猿を見たという経験は、生涯忘れられないでしょう」。また大使は日本の文化や信仰にも関心があるため、伊勢神宮にはいつか行ってみたいという。日本を訪れる友人に日本を感じてもらうために、大使館近くにある明治神宮に訪れることもあるという。

アジアとヨーロッパが交錯する場所に位置するトルコ共和国は、異国情緒あふれる国だ。「イスタンブール」や「カッパドキア」など、数多くの世界遺産を有しており、世界中から観光客が訪れる人気の観光地でもある。長い歴史の中で東洋文化と西洋文化が混在したトルコは独自の魅力を形成してきた。実はトルコ大使館の建物も、ある意味、東洋と西洋が混ざり合った結晶ともいえる。1977年に完成したその建物は、「世界のタンゲ」として知られる建築家、丹下健三氏の設計なのである。

丹下の代表作品は、<広島平和記念資料館本館>(1952年完成)、<国立代々木競技場>(1964年完成)、<東京都庁舎>(1991年完成)などがある。在日大使館としては、トルコ大使館の他に、三田のクウェート大使館、渋谷にあるブルガリ大使館なども設計もしている。日本国外では、サウジアラビアの王宮やクウェート空港、イタリアでは数々の都市計画や建築に携わり、日本の建築を世界レベルに引き上げた人物が丹下健三だと言われている。

ここの大使公邸の入り口は真っ白な大理石の壁に囲まれ、エントランスからは建築の全体を見渡すことはできない。しかし階段を上がると、中央に中庭が見えてくる。中庭を囲むようにして作られている公邸は、ひと回りするとエントランスにまた戻ってくるという設計だ。建物の中を進むと、光によって部屋ごとの風景が変わっていく。中庭から差し込む光が大理石に反射し、室内はとても明るい。エントランス中央には両国の国旗に見守られるようにして、「エルトゥールル号」の模型が飾られている。

1890年(明治23年)6月に横浜港に到着したトルコの軍艦エルトゥールル号は同年9月に帰路の途中、折からの台風に遭遇。和歌山県沖合の岩礁に激突し、沈没した(エルトゥールル号遭難事件)。587名が殉職、生存者はわずか69名だった。遭難場所近くに住む人々は献身的に生存者の救助にあたり、日本全国からも多くの義金、物資が寄せられた。生存者は、同年10月、比叡、金剛の2隻の日本海軍の軍艦により無事トルコに帰還、トルコ国民の心からの感謝に出迎えられた。

それから95年の歳月が過ぎた1985年(昭和60年)。イラン・イラク戦争の最中にイラクのフセイン元大統領がイラン上空を飛ぶ航空機を攻撃すると声明を出した。イランにいた日本人は出国を試みたが、日本からの救援機派遣の目処が立たず、緊張が高まる。そんな中、イランの空港に2機のトルコ航空機が着陸。残された日本人215名全員を載せ、無事日本へと送り届けた。この時、空港には約500人近くのトルコ人が取り残されたが、トルコ政府は日本人の出を優先した(空港に残されたトルコ人は陸路でトルコへと無事脱出した)。この件は、トルコ側がエルトゥールル号遭難の礼を返したと言われている。

遠く離れている日本とトルコ共和国だが、この2つの事件を機に、両国はさらに強い絆で結ばれた。この絆は、目の前にある困難な状況に勇気を持って立ち向かった先人たちからのまさにかけがえのない贈り物だといえるだろう。

Following an official letter submitted to the United Nations, Turkey was formally recognized as Turkiye at the U.N.