February 21, 2025

「食料・水・環境」を一体で課題解決

Kubota’s strong points

1.米見本市「CES」で次世代運搬車やAIを活用した電動自動運転農機を展示し存在感

2.CDP 2023年版の「気候変動」「水セキュリティ」でAリストの評価

3.ハイブリッド・EV化が難しい農機・建機の低炭素化を全方位で推進

4.農家支援や資源回収でも新事業。水の保全と合わせ多角的に貢献

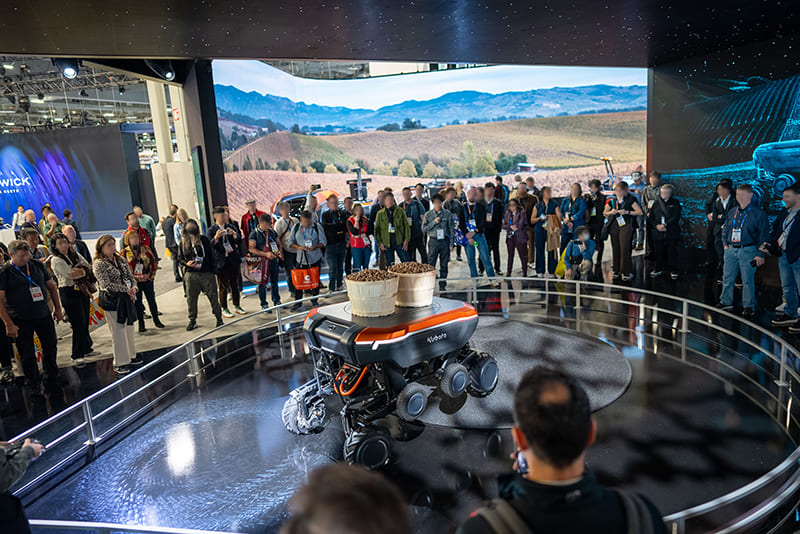

2025年1月8日、クボタのブースは米テクノロジー見本市「CES」の会場で一躍、脚光を浴びていた。

農業機械(農機)や建設機械(建機)を手がける国内大手のクボタがCESに出展するのは2024年に続いて2度目。目玉は「Best of Innovation」を受賞した全地形型プラットフォーム車両「KATR」のデモンストレーション。斜面を登り降りしても、最大240kgの荷物や機器を水平に保ちながら移動できる次世代運搬機のテクノロジーに感嘆の声が湧いた。

農作物の状況や天候などによって人工知能(AI)が作業内容を提案したり、自動運転したりする電気自動車(EV)の「Agri Concept 2.0」も公開。居合わせた北尾裕一社長は多くの報道陣からのインタビューに応じた。

だが、クボタは最先端のテクノロジーを追求している会社ではない。農家の「困りごと」をなんとか解決し、農業のサステナビリティを追求した結果のKATRであり、Agri Concept 2.0なのだ。

1890年の創業から現在に至るまで、クボタは「食料・水・環境」にまつわる様々な製品やサービスを世に送り出してきた。

祖業である水道事業では、国内の水道管の約6割がクボタ製と言われ、国内高度浄水処理施設におけるクボタ製処理装置の採用率は約80%に及ぶ。その技術力や実績が評価され、今や多くの国の水インフラを支えている。

売上高の87%を占める主力事業となったのは農機・建機などの機械事業。トラクターの世界総生産台数は累計560万台以上となり、小型建機「ミニバックホー」の販売台数は22年連続で世界1位を誇る。

こうした製品は世界120カ国以上に展開され、約3兆円(2023年12月期)の売上高のうち、海外売上比率は79%を占めるまでに成長した。

グローバルで躍進するクボタは、サステナビリティへの対応でも評価を高めている。

国際非営利団体「CDP」が2024年2月に公表した2023年版で、クボタは「水セキュリティ」部門で5回目の「Aリスト」企業となり、「気候変動」部門でも初めてAリストに選定された。両分野で“ダブルA”だったのは世界61社。クボタは唯一の農機メーカーである。

クボタの主力事業である農機・建機は、そのほとんどがディーゼルエンジンで駆動し、CO2を多く排出する。環境負荷をかける産業にありながらCDPから高い評価を受けたのは、クボタがサステナビリティへの取り組みに本気であることを物語る。

「KESG」を経営の中核に

クボタが軸足を置く農業は、環境や食料といった地球規模の課題と密接である。世界全体で排出される温室効果ガス(GHG)の約2割は農林業から生じるとされ、気候変動の影響による作物不足や新興国における自然破壊の問題も取り沙汰されている。

農業従事者の高齢化と担い手不足が進む日本では農家数が減少の一途をたどっており、生産減に加え、耕作放棄による生態系の崩壊や土砂災害の誘発といった課題も生んでいる。

これらに向き合うべく、クボタは2021年、2030年への長期ビジョン「GMB2030」および、2025年12 月期までの「中期経営計画2025」を策定。GMB2030では「豊かな社会と自然の循環にコミットする“命を支えるプラットフォーマー”」をビジョンに掲げ、中期経営計画ではクボタ流のESG「KESG」を経営の中核に据えた事業運営への転換を高らかに宣言した(囲み記事を参照)。

事業活動における温室効果ガス削減では、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す。2030年までに2014年比で「スコープ1・2におけるCO2排出量を50%減」という目標を新たに課し、近年もアクションを重ねている。

例えば、主力事業である農機・建機の部品や水道管の製造で、コークスを燃やして鉄を溶かす溶解炉「キューポラ」を使用している。これを二酸化炭素(CO2)の排出量が2~3割少ない「電炉」へと順次、切り替えている。

2023年、水道管を製造する「阪神工場」に29億円を投じて電炉を3つ設けた。続いて、ディーゼルエンジンとトランスミッションなどの部品を作る「恩加島事業センター」にも4つの電炉を導入中で、合わせて年間2.6万トンのCO2排出量削減を見込んでいる。

ただし、クボタが販売する農機・建機のほとんどはディーゼルエンジン。その「使用」で排出される燃焼由来のCO2のインパクトのほうが格段に大きい。

2023年、クボタが排出する温室効果ガス(GHG)のうちScope1・2は約56万トン。対して、バリューチェーンで排出されるScope3は約4230万トン。その約87%が農機・建機などの製品使用から出るCO2である。

そして、ディーゼルエンジンを主流とする農機・建機の低炭素化や脱炭素化は、乗用車に比べ遅れている。特殊な事情があるからだ。

© KUBOTA

排ガス規制にいち早く対応

まず、農機・建機は過酷な環境下での高出力運転を求められるため桁違いのエネルギーを必要とする。内燃機関に比べて稼働時間を確保することや粉じんや高湿環境といった使用環境に適応することが難しく、EV化へのハードルは高い。

充電インフラの問題もある。充電ステーションは都市部や住宅街、幹線道路に集中しており、作業の現場となる山奥や中山間地域には乏しい。2024年まで代表取締役副社長でKESG推進担当を務めていた吉川正人取締役は、こう吐露する。

「例えばバッテリーが3時間しか持たず、1時間かけて充電しに帰りますかというと、それではなかなかお客さんに選んでいただけない。バッテリー自体、もうひと皮ふた皮むけるようなイノベーションが必要ですし、充電インフラの整備も待たなくてはならない状況です」

とは言え、手をこまぬいて進歩を待っているわけではない。先回りして自社でできる研究開発を進めている。そのアプローチは多面的で隙がない。

そもそも、世界トップクラスのシェアを誇る100馬力以下の産業用ディーゼルエンジンについて、世界各国の排ガス規制にいち早く対応してきた。

1995年に米カリフォルニア州で施行された小型産業用エンジン対象の世界初の排気ガス規制に先駆け、クボタは1993年、エンジンメーカーとして初めて認証を取得。2011年には、米カリフォルニア州大気資源局(CARB)の「第4次排ガス規制」に世界で初めて対応するなど、欧米や中国など世界各地域の規制を先んじてクリアしてきた。

クボタが製造する産業用ディーゼルエンジンの半数以上は、他社向けのOEM供給。クボタの自社製農機・建機のみならず、世界中の農機・建機に与えるインパクトは大きかった。

そして今、クボタが注力しているのは「ピュアエンジン」「ハイブリッド」「フューエル」の3つのソリューション。それぞれ異なる角度から低炭素化・脱炭素化に挑んでいる。

進化するエンジン

ピュアエンジンは既存のディーゼルエンジンの低燃費化を追求したもの。クボタ独自の燃焼方式「TVCR」によって従来機より燃費を約5%改善した。2022年に量産開始した「D902-K」や2024年に量産開始した「D1105-K」といった小型電子制御エンジンに適用され、欧米や中国の最も厳しい排出ガス規制にも対応している。

ハイブリッド化にも意欲的に取り組んでいる。基本的にはディーゼルエンジンで駆動するが、高負荷が必要となった瞬間にモーターが出力を補う「マイクロハイブリッドエンジン」のユニットを開発した。

電動への切り替えが可能なハイブリッドエンジンも開発しており、2022年に独ミュンヘンで開催された展示会でプロトタイプを展示した。ディーゼルエンジンを発電機として利用し、バッテリーに充電するというシステムだ。

代替燃料(オルタナティブ・フューエル)への対応も進む。現在クボタが提供するディーゼルエンジンの全てが、植物油に水素を加えて生成するバイオディーゼル燃料「HVO(水素化植物油)」に対応済み。HVOは原材料となる植物が生育時にCO2を吸収するため、燃焼時に排出したCO2と相殺できる。そのため、カーボンニュートラルに貢献する次世代燃料として注目されている。

「小型のディーゼルエンジンでは、低炭素化やハイブリッド化でトップを走っていると自負しています」と吉川取締役。その目線は「脱化石燃料」にも向かう。

2022年9月、クボタは国内メーカーとして初めて「電動トラクター」を市場投入すると発表。2023年4月より欧州自治体向けに有償長期レンタルを開始した。さらに同年、電動ミニバックホーを2024年春から欧州市場に投入すると発表。EVのラインナップを建機にも広げた。

フランス・パリ市がディーゼル車両の乗り入れ全面禁止を表明するなど、EVシフトの波は農機・建機にも例外なく押し寄せている。クボタの電動トラクターは1時間の急速充電で平均3~4時間の連続稼働が可能な大容量バッテリーを搭載。午前中に消費したバッテリーを昼休みに急速充電し、午後も作業するといった使い方を提案している。

ただし、「現状はパリ市のような規制が厳しい地域では農機・建機の小型EVも需要があるが、世界中で商業ベースに乗るかというと、まだそうはいかない」と吉川取締役は言う。

そこで、期待されているのが、水素を燃料としたエンジンや、モーターを駆動させるトラクターだ。

水素は、酸素との反応でエネルギーを発生する際、水蒸気のみを排出し、CO2を排出しない。動力源としては、酸素と結合させ水と電気を作り、モーターで駆動させる「燃料電池(FC)」と、酸素との結合による燃焼爆発を起こすことで熱エネルギーを作り出し、内燃エンジンによって駆動させる「水素内燃エンジン(HICE)」の2通りがある。

2022年9月、クボタはこのうち後者の産業機械用HICEの開発を進めていると発表した。

HICEは燃料が水素になった内燃機関のため、既存エンジンの骨格が流用可能だ。トラクターなどの既存車体に大きな変更なく組み込めるメリットもある。また、水素と天然ガスの混焼も技術的には可能で、燃料の選択肢も広がる。

開発は順調に進んでおり、2025年1月に米カリフォルニア州で開催された水素・燃料電池の著名展示会「Hydrogen & Fuel Cell Seminar」とラスベガスのCESでプロトタイプが披露された。

一方で、2024年3月、FCを搭載し、モーター駆動する「FCトラクター」のプロトタイプも報道関係者向けに初公開している。2021年にNEDOの助成事業に採択され、研究開発を進めていたが、実証実験段階に移行した。

HICEは内燃機関のためエンジンオイルも必要とし、その燃焼で微量のCO2と窒素酸化物も発生するが、FCはEV同様、動力時に一切、GHGを排出しない。FCとHICE、どちらも一長一短がある次世代技術だが、クボタは両睨みで開発に取り組む。

© KUBOTA

太陽光や溶融炉でも貢献

全方位で抜け目なく技術開発を進めるクボタ。いずれも、性能・コスト・インフラの面で課題が残り、普及にはまだ時間がかかるが、いずれ解決し、環境が整うはず。その時のために「やれることはなんでもやる」と吉川取締役は話す。

クボタのサステナビリティへの貢献は多様だ。次世代の農機・建機の開発にとどまらず、持続可能な農家運営のための支援や、サーキュラーエコノミーの分野でも新事業を立ち上げ、推進する。その一つが、農家へのタッチポイントを生かした「営農型太陽光発電事業」だ。

地元の農業法人や農家と連携し、耕地や耕作放棄地に営農型太陽光発電設備を設置。得られた再生可能電力をクボタが買い取り製造拠点で利用する。農家への副収入増と環境負荷削減、クボタ自身の温室効果ガス削減を同時に実現する3方よしの取り組みだ。

まずは2025年4月までに栃木県周辺の50カ所まで広げ、総発電容量を5メガワットにする計画。そのCO2削減効果は年間約2600トンになる。2030年までに売電収入を50億円規模に拡大させることを目指す。

「農業というエッセンシャルな産業を維持し、食料確保に貢献できる。我々も再生可能エネルギーの利用度が上がる。もっと言えば、次世代農機・建機の充電ステーションにつながっていくかもしれません」。吉川取締役はそう期待を寄せる。

もう一つ、期待を高める新事業が、クボタが誇る「溶融炉」を活用した資源循環のプロジェクトだ。

クボタは1200〜1300度まで熱が上がる溶融炉の技術を蓄積してきた。廃棄物や下水処理で生じた汚泥を1200~1300度で溶融して減容化する「回転式表面溶融炉」の技術を蓄積し、自治体などに納入してきた。高温による溶融の結果、通常の焼却炉では分離できないものを回収できる技術を活かして、下水汚泥から肥料となるリンや、従来はリサイクルが困難で焼却・埋立処分されていた電子機器や自動車のリサイクル残渣などの廃棄物からも有価金属を回収する実証実験を進めている。

銅などの金属資源は莫大な環境負荷をかけながら採掘され、海を渡り、やってくる。それが国内にいながらにして得られる「都市鉱山」を実現する。

もちろん、溶融に伴うCO2の排出はあるが、「計算上では遠い国で金属を採掘して運んでくる際に出すCO2よりは少ない」と吉川取締役。世界へ向けて売れる技術として、国内で磨きをかける。

上水から下水まで幅広く水関連の事業展開も行い、世界の水インフラ構築にも貢献してきた。独自技術の水道管の「老朽度診断」や「水理解析」によって、効率的な交換・修繕も提案。老朽化に伴う破損や漏水などの事故や、水の保全にも貢献している。吉川取締役は言う。

「『食料』『水』『環境』を同時に手がけているところが、ほかのメーカーさんとは違う我々の特色です。次世代の農機・建機による環境負荷削減へのインパクトはまだ先になるかもしれません。その間、水をもっと大切に使う取り組みとか、リサイクルとか、ほかの分野でしっかりとサステナビリティに貢献していく」

時代が追いついた時、クボタの次世代ソリューションが一気に花開くだろう。食料・水・環境を一体のものとして捉え、その課題解決に貢献するクボタ。

「技術的に優れているだけでなく、社会の皆さまに役立つものでなければならない」――。創業者である久保田権四郎の精神は今もなお、クボタに色濃く反映されている。

“困りごと”を解決するDNA

吉川正人

取締役 社長特命

(前・代表取締役副社長 KESG推進担当)

我々は、クボタ独自の解釈をし、発展させたESG「KESG」を2021年度から経営の中枢に置き、推進している最中です。

その方針を策定した2020年頃は、ESGやサステナビリティが世の中的にもキーワードになっていました。ですが、そもそも我々は、企業活動を通じて「食料」「水」「環境」という分野で事業を展開しています。環境負荷を減らしていくのは当然であり、何より、当社の歴史が我々を突き動かしました。

クボタは1890年、久保田権四郎によって創業されました。当時の日本ではまだコレラが流行っていて、その問題の解決のため、創業者が安全・安心な水の供給に向け、水道管の量産に成功したというエピソードがあります。以来、農業機械しかり、建設機械しかり、その時々の社会の“困りごと”や課題への解決策を、製品やサービスで提供してきました。

我々は、米アップルのように、全く新しいコンセプトで、より一層いいもの、便利なものを提案していくタイプの企業ではありません。地味かもしれませんが、社長の北尾裕一が言う「On Your Side」の精神で、お客さんや社会に寄り添いながら、何がお困りかを知り、そのマイナスに対してソリューションを出し、なんとかプラスにしていく。それがクボタの社風であり、これまで業績を伸ばすことができた礎なのではないかと思います。

そういう歴史を鑑みると、新たに出てきた社会課題への解決策を提供するということが、まず創業以来のテーマですし、それが我々のDNAみたいなものなんだと思います。

ですから、2021年度に発表した長期ビジョン・中期経営計画を策定していた際、ESGを経営の中枢に置き、ESGそのものを事業として成立させようとしたのは当然の成り行きでした。

我々が主力事業としている農業機械・建設機械の分野は課題山積です。エネルギーのインフラがまだ追いついておらず、電動化や水素エンジンといった新たな動力源での展開はなかなか進んでないというのが実情です。

ですが、今、そういった製品開発に取り組まなければ、1年、2年は勝てても、10年、20年は続かないのではないかという危機感があります。我々は10年先も、20年先も成長し続けたい。ということを考えると、やはり環境負荷が少ない製品へのシフトや、環境負荷の低減自体を事業とすることに挑戦していくのは必然です。

じゃあ、誰がその挑戦をするのか。それは、当社の従業員一人ひとりはもちろんのこと、株主の皆さんやビジネスパートナーの方々、関わる地域のコミュニティ、何より、我々の製品・サービスを買ってくださる顧客、そういった“ステークホルダー”に直接的、間接的に参画していただきながら、社会課題の解決に立ち向かっていきたい。

ESGの「S」はソサエティのSであると同時に、ステークホルダーのSでもある。そういう我々独自の考えや思いを注ぎ込んだのが、KESGというわけです。KESGを一言で表現するとしたら、「みんなで社会課題を解決する」という指針でしょうか。

我々の方針が、すぐに業績へポジティブに影響してくるかどうかはわかりません。ひょっとすると数年は負担になる部分が大きいかもしれません。けれども、10年、20年という時間軸での会社の成長を考えると、環境負荷の軽減やサステナビリティに取り組まずして、クボタとしてのサステナビリティはないと考えております。

KESGに賛同していただき、エンゲージしてもらえるステークホルダーを増やしながら、しっかりと社会課題に立ち向かっていきたいと思っております。