April 25, 2025

工藝的な視点から、能登の復興に携わる塗師。

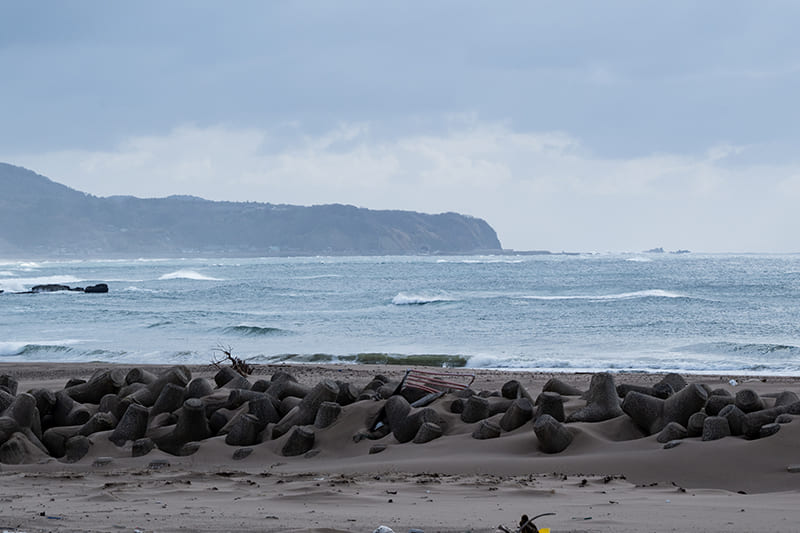

2024年1月1日16時10分、石川県能登地方において、最大震度7を観測する「令和6年能登半島地震」が発生した。家が流されるような津波も起き、正月を祝うムードが一変、石川県を中心に新潟県、富山県、福井県、岐阜県などにも被害が広がった。内閣府によれば2025年3月11日時点で、死者549名(うち災害関連死321名)、行方不明者2名、負傷者1,393名。住家被害は全壊6,483棟、半壊23,458棟、一部破損なども併せると16万棟を超える被害が確認されている。石川県内に限れば、昨年9月の豪雨被害にも見舞われた結果、今年2月4日時点で最大約3万4千人が避難中だ。県が10市町に計6,882戸を整備した仮設住宅や民間賃貸住宅を行政が借り上げる「みなし仮設」の入居者は2万人を超え、県外に避難した被災者を併せるとさらに多くの人が能登から流出している。その中には“工芸王国”石川県を支える作家や職人も多数含まれている。また、震災時に発生した輪島朝市通りの火災により、103社が加盟する輪島漆器商工業協同組合の17の事業所が焼失したほか、50の事業所が全半壊。このままでは能登、ひいては石川県全体の伝統工芸が衰えてしまう。そんな状況下、輪島塗の再建に向けていち早く立ち上がったのが塗師、赤木明登だ。

そもそも輪島塗による漆器は124にも及ぶ製造工程を木地師、研師、塗師といった専門の職人たちが分業制によって作られるため、それらの工程を担う職人が欠けると、輪島塗の漆器そのものが作れなくなってしまう。以前から後継者不足の問題から危機感を感じていたところ、追い打ちをかけるように震災が起きたのだ。

自身の工房が無事だった赤木はまず、SNSを通じて「小さな木地屋さん再生プロジェクト」への協力を呼びかけ、友人知人から資金を集めた。この寄付で、木地師のなかでも椀だけを専門に削る椀木地師であり、江戸時代から代々、輪島の地で仕事をしてきた池下満雄(当時86歳)の住居兼工房を再建することができた。2024年3月末に工房が完成した様子は全国ニュースでも大々的に取り上げられ、能登の工芸に希望の明かりを灯した。

「高齢で後継者もいない池下さんの工房を再建してもムダだと言う人も周囲にはいましたが、僕の工房で働く若い職人2人が自ら進んで池下さんに弟子入りしました。2次避難先から戻った池下さんも喜んで仕事を再開し、2人に指導もしてくれました。ですが、工房再開の3か月後の7月1日お亡くなりになり・・・」と赤木は説明する。

その後、池下の跡を受け継いだ76歳の木地師、山根俊博も2024年11月に他界。現在は震災後、自動車会社の期間工として働いていた山根の息子、俊之が仮設住宅で暮らしながら父の仕事を継いでいる。

「木地師を志した2人が1人前になるまで最低でも5年はかかります。難易度の高いお椀はまだ挽けないため、お皿など平面的なものに取り組んでいます。震災前、輪島で挽かれるお椀の8割は僕の作品で、5人の職人さんに挽物をお願いしていたのですが、震災後は亡くなったり廃業されたりで、お願いできる方がいなくなっている状況です。人、場所、道具の9割が足りていません。今は前々から大量にストックしてあった木地を塗っていて、それがなくなるまでに輪島塗の仕事が復旧してくれたら」と赤木は語る。

赤木個人の動きに加えて、もちろん行政の働きかけによる輪島塗の復興も少しずつ進んでいる。震災から一年が経った2025年1月下旬、国の全額補助を受けた輪島塗の仮設工房でも82事業所の職人の利用が可能になった。

「輪島塗を継承し、能登が復興するには若い人、若い職人の定住が必要」と話す赤木は、街並みの保存やレストランの運営にも力を入れている。

「個人所有の資産には公費投入できないという原則があることから、被災した住居を解体し更地にするための補助金制度はあるのに、損壊した家屋を修理するための補助金は基本的にはありません。でも、家が直せないと人口が流失してしまうんです」。

家屋修復と同時に進めているのが、能登の美しい景観を支える黒瓦を特徴とする日本家屋の街並みの保存だ。

「東日本大震災の後、何度も東北に行きましたが、昔からの街並みが消えた喪失感が大きいという声をよく聞きました。それをなんとか阻止したいという思いから、能登の古民家を修復して、歴史的な街並みと景観を保全するための陳情を内閣府に提出しました」

また、赤木がオーナーとして2023年に開いた日本料理オーベルジュ『茶寮 杣径』も震災で建物が損壊。修復に時間がかかるため、臨時店舗として『海辺の食堂 杣径』を作った。さらに寺院を利用して音楽堂を作る計画があるほか、酒屋やバー、本屋も作りたいと赤木は能登復興の構想を語る。

「そうすれば、そのうち若い人が引っ越してきておしゃれなカフェでもやってくれるかもしれない。僕は岡山で生まれ、東京での生活を経て能登に移り住んだ“よそ者”だからこそ、僕にはこの土地のよさ、美しさがわかるんです。今年、移住して36年目になりますが、こんなよそ者である僕を受け入れてくれたことへの恩返しをしたい」

能登を支えてきた工芸と歴史的景観を継承する。赤木が提唱する復興こそ、真に望まれることではないだろうか。

赤木明登(あかぎ あきと)

1962年、岡山県生まれ。中央大学文学部哲学科卒業。編集者を経て、1988年に輪島に移住。輪島塗の下地職人・岡本進のもとで修業、1994年に塗師として独立。現代の暮らしに息づく生活漆器としての塗り物の世界を切り拓く。2023年、日本料理オーベルジュ『茶寮 杣径』オープン。出版社『拙考』設立。文章が高校国語の教科書にも採用された『美しいこと』をはじめ、執筆活動も精力的に行う。