April 25, 2025

能登被災地での、建築家の挑戦。

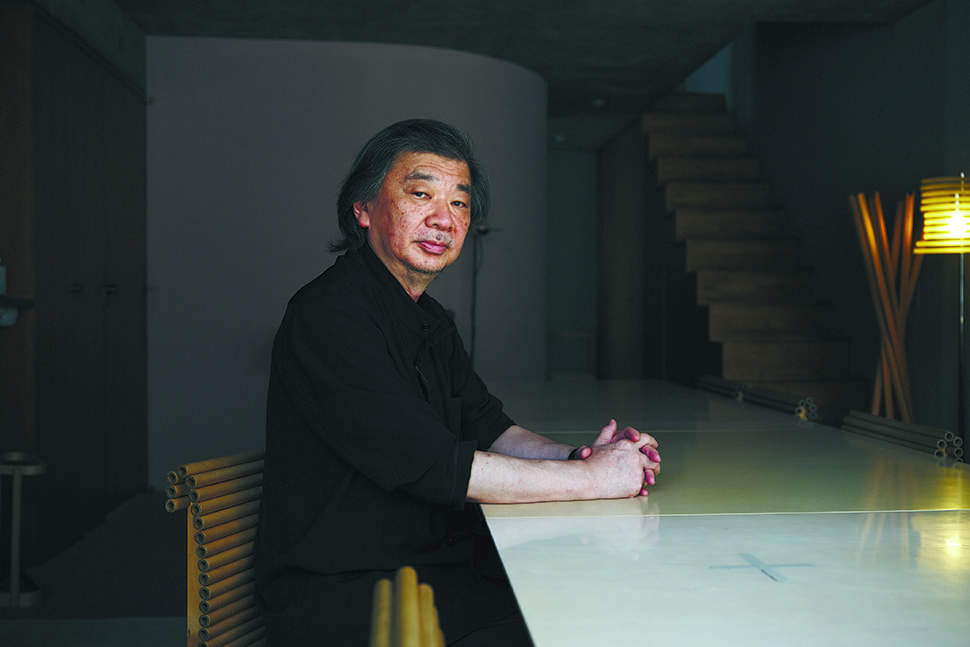

「紙の仮設住宅」が完成し、住人と談笑する坂茂。基礎は砂袋を詰めたビールケース、柱は紙管で、ワークショップ方式で建設。

COURTESY: VOLUNTARY ARCHITECTS’ NETWORK

COURTESY: VOLUNTARY ARCHITECTS’ NETWORK

COURTESY: VOLUNTARY ARCHITECTS’ NETWORK

「令和6年能登半島地震」により石川県内で全半壊した住宅は24,600棟以上(2025年3月11日時点/内閣府)。震源地に近い能登半島の最北部、「奥能登」と呼ばれる地域で特に被害が甚大だった。

世界的に活躍する建築家の坂 茂が被災地支援として真っ先に行ったのは、紙管と布を用いた簡易パーティションを県内各地の避難所に設置することだった。坂は日本のみならず世界各国で被災地支援や紛争地での難民支援を1995年から続けている。その中で避難所でのプライバシー確保の必要性を感じ、「紙の間仕切りシステム」を開発した。紙管の活用は坂の得意とするところで、奥能登では輪島塗や珠洲焼といった伝統工芸の職人が早く仕事に復帰できるように、紙管を使って建てた仮設工房を提供した。

奥能登では並行して坂は、木造の仮設住宅の設計も手掛けた。県産の杉材を使っていて温かみがあり、居住性も高く、通常のプレハブの仮設住宅に対して新たな住宅モデルを提示するものだ。仮設住宅としての利用期間が終わっても解体されず、恒久的な公営住宅として使われることが見込まれている。

さらに倒壊家屋の解体が進む中で、伝統的な能登瓦や古材の回収作業も行っている。能登瓦は両面に黒い釉薬を施したもので塩害や冷害に強く、奥能登で古くから使われ、独特の景観を生み出してきた。しかし今は生産者が一社もない。解体作業は重機で一気に建物を潰すから瓦も粉々になる。「何もせずに放っておいたら、能登の美しい景観が失われてしまう」。坂は瓦と古材を再利用できるように、それらの救出活動を始めた。

坂は建築界のノーベル賞と言われる「プリツカー建築賞」を受賞した、日本を代表する建築家の一人だ。その坂が必ず自ら被災地に足を運び、率先して支援プロジェクトに取り組む。阪神・淡路大震災で建物の崩壊により多くの人命が失われ、建築家の社会的責任を痛感したことが原動力となっている。

同じくプリツカー賞受賞者で世界的建築家の伊東豊雄が理事長を務めるNPO法人<HOME-FOR-ALL>も、奥能登の3市町で6棟の「みんなの家」プロジェクトを進めている。伊東は2011年に東日本大震災の被災地支援プロジェクトとして「みんなの家」を建築家仲間と立ち上げた。仮設住宅で暮らす被災者の拠り所となるように、東北各地に建てた「みんなの家」は計16棟。2016年に大きな地震に見舞われた熊本でも、県の主導で規格型を含め130棟以上の「みんなの家」が建てられた。その90%以上は現在でも活用されている。

能登の6棟ではクライン ダイサム アーキテクツ(KDa)が設計する「狼煙のみんなの家」が最も進んでおり、4月4日に上棟式が行われた。屋根に能登瓦、外壁は下見板張りと、この地域の建築の特徴を継承するデザインで、瓦は先述の坂らが協働する「瓦バンク」チームと一緒に、公費解体される珠洲市狼煙町の家から回収したものを再利用する。壁は焦げ茶色に黄色のグラデーションを加えて塗装する予定で、KDa共同代表のアストリッド・クラインは「皆が希望を持てるように明るくしたい」と話す。狼煙町は人口が約100人、平均年齢は70歳。限界集落のように思えるが、30〜40代の移住者やUターン者が町の将来を自分たちでつくることに意欲的だという。

クライン ダイサム アーキテクツは公費解体される家屋から能登瓦を回収する作業にも参加。瓦自体は重いが現在の耐震基準を満たす家は倒壊していない。地元の人たちから「黒瓦は倒壊の理由ではない。ぜひ使ってほしい」と言われたという。

COURTESY: KLEIN DYTHAM ARCHITECTURE

COURTESY: KLEIN DYTHAM ARCHITECTURE

「みんなの家」はいずれも、建物だけではなくコミュニティーもつくることを重視している。KDa共同代表のマーク・ダイサムは「地域の誇りや生き甲斐を取り戻せるように、被災者である地域の人たちと一緒につくり、絆を深めていくという過程をとても大事にしています」と語る。建設・運営は日本財団の助成を得て行われるが、クラインとダイサムは「資金は全然足りない」と口を揃える。「能登はまだまだ支援が必要なのに、国内でも国外でもほとんど報じられていません。社会の関心が低いことを能登の人たちは嘆いています。スポンサーは常にウェルカムです」。KDaは東北の福島県でも「みんなの家」を設計し、完成後10年経った今も現地との付き合いが続いている。被災地支援は建物をつくって終わり、ではない。

若手建築家の奮闘にも注目したい。秋吉浩気が代表を務める建築系スタートアップの<VUILD>は、デジタル家づくりプラットフォーム「NESTING」を2022年から提供しており、これを活用した「能登モデル」の第1号がこの3月、羽咋市に完成した。<VUILD>はデジタル技術を活用して建設業界に変革をもたらすことを目指している。NESTINGは素人でも主体的に家や拠点をつくれるというサービスで、設計はアプリ上でテンプレートをカスタマイズし、そのプランに沿って工場のデジタル木工加工機で部材キットがつくられ、建設現場では建て主が仲間と共にそれを組み立てる。これまでに5軒が完成している。

VUILDのデジタル家づくりプラットフォーム「NESTING」を活用し、石川県羽咋市に完成した「能登モデル」の内部。木の温もりが感じられる。

COURTESY: VUILD

COURTESY: VUILD

能登モデルは全壊判定を受けた社員の実家の再建プロジェクトとして進められ、建設には社員の家族や親族の他に総勢152人がボランティアで参加し、延べ40日の作業を経て出来上がった。NESTINGでは仲間たちと「共につくる(=co-build)」ことを前提としており、皆で力を合わせてつくることを通じ、人や地域に新たな関係性が育まれることに価値を見いだす。被災地においてこれは復興の活力となるものだろう。秋吉らは現在、AIを活用して家具をデザインできるシステムを開発中で、ゆくゆくはそれを家に応用していく構想もあるという。