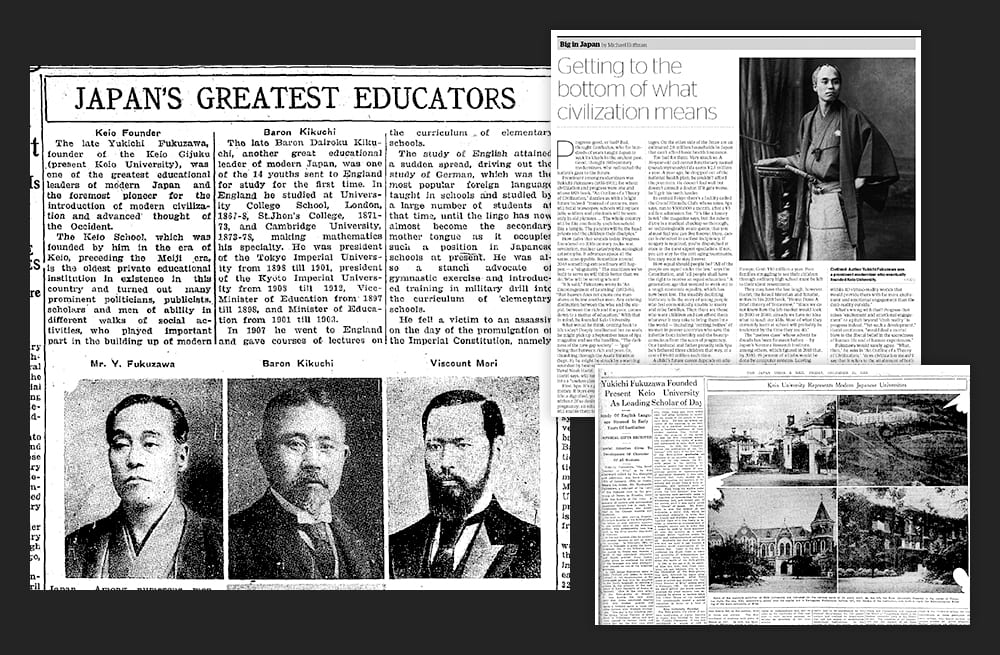

October 24, 2025

茶道を背景に発達した日本の伝統工芸の器。

日本の食器はほかのどの国のものとも違っている。たとえば、洋食器なら磁器で丸い形が多く、コース料理では同じブランドや柄のシリーズの器で統一されることがほとんどだ。一方、日本料理の世界では多彩な器で料理を供する。ちなみに、2019年10月に行われた天皇陛下の即位を祝い、国内外から広く賓客を招いた「饗宴の儀」でも日本料理が振る舞われ、その際も漆器だけでも丸いお椀、四角や扇面のもの、磁器では染付や鳳凰を金彩で描いたもの、竹籠などに料理が盛られた。

例外として、神道や仏教の行事といった厳かな場面では、同素材の器が用いられる。だが、一般的な日本料理では、ひとつのコースの中で硬い磁器、やわらかな質感の陶器、それも釉薬の有無、さらには漆器を含め、木製品など、さまざまな伝統工芸品が使われる。ソフトな材質の器が多いのは、日本で食事をする際には金属のカトラリーではなく、木製の箸を用いることも関係しているだろう。また、作法として直接、器を手に持ち、汁物はスプーンを使わず、直に口をつけることから、熱が伝わりやすい磁器や金属を避ける意味もあるはずだ。加えて色柄はもちろん、形にいたっては丸に四角、花や鳥などの生き物から山や家、波などの景色をかたどったものまで、バリエーションが尽きない。

それはフォーマルな日本料理が、茶道における茶懐石のスタイルをベースにしているからだ。茶道にも様々な流儀があるが、現在の日本では16 世紀に千利休が大成した「わび茶」が主流となっている。利休出現以前の日本では中国伝来の道具を「唐物」と呼んで珍重し、将軍など高貴な人々や神仏に茶を供するときには揃いの道具一式を用いていた。一方、利休は日本各地で焼かれた陶器や竹、木などを使った素朴な道具を取り合わせることを好んだ。中国産の器も使われたが、それらは皇帝のために官窯で焼かれた高貴なものではなく、茶人の美意識によって選ばれた、民窯で焼かれた日常の器だった。また、日本の焼物には「唐物」の技法や造形に影響を受けたものも多いが、左右対称で絢爛な姿をよしとする中国産に対して、和様化されたものは、不完全な風合いのものが愛される。昔から、もとある作品(主に名品)の形や文様などを模倣して作られることがあるが、茶道の世界ではそれを贋作と区別した「写し」と呼んで、尊重する文化がある。この場合は作り手、売り手、買い手、使用者などが「写し」として認識しており、写しの作り手が偉大な名工であれば、その写しの価値も高まるため、美術館には実に多くの写しが収蔵されている。そうした傾向は現代の茶人にまで受け継がれ、さらには日本料理店にも継承されている。そう、料亭や割烹に行けば、そうした歴史の流れの中にある伝統工芸の器に触れることができるのだ。土地ごとにご当地の食材を中心に扱うのと同様に、器もご当地の伝統工芸品を好む店がほとんど。全国各地の食材を取り寄せて料理を作る東京では、やはり全国各地の器を扱う店が多い。

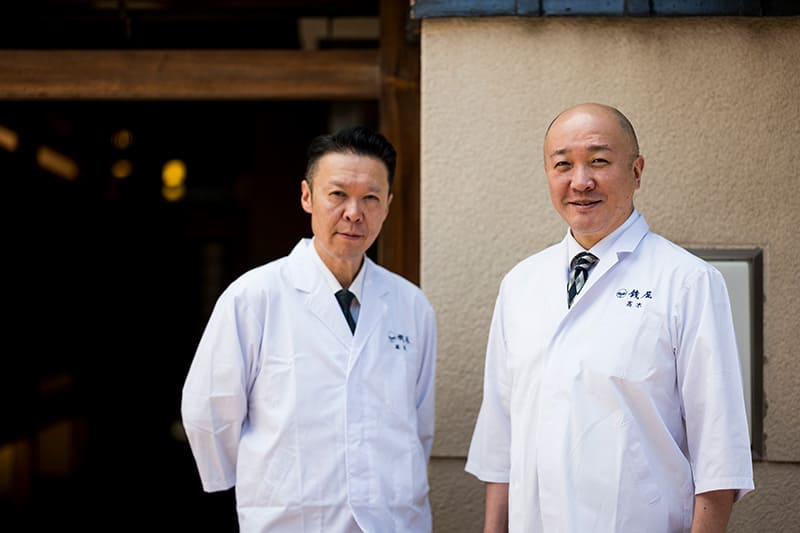

では、江戸時代に工芸を奨励した加賀藩のお膝元で、「工芸王国」と呼ばれるほど、伝統工芸が盛んな石川県金沢市ではどうだろう? 同市の料亭『日本料理 銭屋』で、実際にコース料理を盛り付ける器を見せてもらいながら、主人である髙木慎一朗と、弟で料理長を務める二郎に話を聞いた。

PHOTOS:NAOFUMI MIYAJIMA

日本料理 銭屋

1970年に創業した石川県金沢市を代表する料亭。割烹カウンター7席。座敷5室(全席テーブルまたは掘り炬燵)。11月初旬から年明け3月頃までは冬の味覚、蟹やブリなどが料理の主役になる。昼夜ともに「おまかせ懐石コース」¥27,720〜(個室料・税・サービス料込み)。2023年にはシンガポールに『銭屋Singapore』オープン。石川県金沢市片町2-29-7

Tel: 076-233-3331

Website: https://zeniya.co.jp

「地元の工芸品である九谷焼や輪島塗、加賀蒔絵はもちろん、京都で作られた器も使います。現代作家のもの、骨董品、色味も明暗織り交ぜ、料理に合わせて変化をつけながら、先付からお菓子、お茶まで約10品のコースで器を選びます。そのなかで秋なら菊や紅葉、春なら桜など、目で見て季節がわかるものをいくつか入れるようにしています」と二郎は語る。

確かに日本の器には、四季を感じさせる意匠のものがたくさんある。特に、その作品がいくつも重要文化財に指定される江戸時代の名匠、尾形乾山の器は大胆な意匠で季節を表したものがたくさんあり、「写し」も多く作られている。そんな、バラエティに富む器を使いながら、全体が調和しているのには理由があるようだ。

「ヨーロッパの館のような豪華なインテリアとは異なり、日本では茶室に代表されるように、寂しいくらいにシンプルな空間が料理の舞台になります。だからこそ、変化に富んだ器が映えるんです。また、金沢は、昔から茶道が盛んで、いい器をたくさん持っている旦那衆や茶人、茶道具商、人間国宝などの工芸作家など目利きがたくさんいる土地柄。料理屋としては彼らを楽しませるためにも心を砕いて器を選んできたという経緯があります」と慎一朗も自身の見解を述べた。

器選びには土地柄や店の個性も反映される。是非とも各地の日本料理店に出向いて、料理とともに伝統工芸品である器そのものも味わってもらいたい。

髙木慎一朗(たかぎ しんいちろう)、二郎(じろう)

慎一朗(右)/1970年、石川県金沢市生まれ。大学卒業後、『京都吉兆』で修業し、帰郷。『日本料理 銭屋』2代目を継ぐ。世界各国のシェフとのコラボレーションや子どもの食育イベントなどにも携わる。2017年農林水産省より「日本食普及の親善大使」に任命される。二郎(左)/1974年、石川県金沢市生まれ。関西で修業後、帰郷。『日本料理 銭屋』料理長就任。2019年、厚生労働大臣より「現代の名工」に表彰される。