June 07, 2024

「失われた30年」の裏で成長を遂げる日本企業

日本経済が「失われた30年」と言われて久しい。日本企業は世界市場で競争力を失い、世界のトップランキングから多くの日本企業の姿が消えた。

しかし、米カリフォルニア大学サンディエゴ校のウリケ・シェーデ教授は日本が競争力を失ったとの見方に異を唱える。確かに世界的なビジネスの潮流が急速な変化を見せる時代に日本の変化は遅い。しかし、それはこの数十年で日本企業全体が衰退したということではなく、時間がかかりながらも確実に変化を遂げている企業はあるという。

「日本企業の競争力が衰えているというのは本当でしょうか。」シェ―デ氏はインタビューの中でこう疑問を投げかけた。そして、バブル経済が崩壊した1990年代初めから現在に至るまでの期間は「失われた」のではなく「変貌を遂げた」時期だと語る。その証拠に、日本は人口では世界第11位にもかかわらず、現在も世界第3位の経済大国である。「この国では物事が動く速度は確かに遅い。でも『遅い』は『停滞』を意味しているわけではないのです」

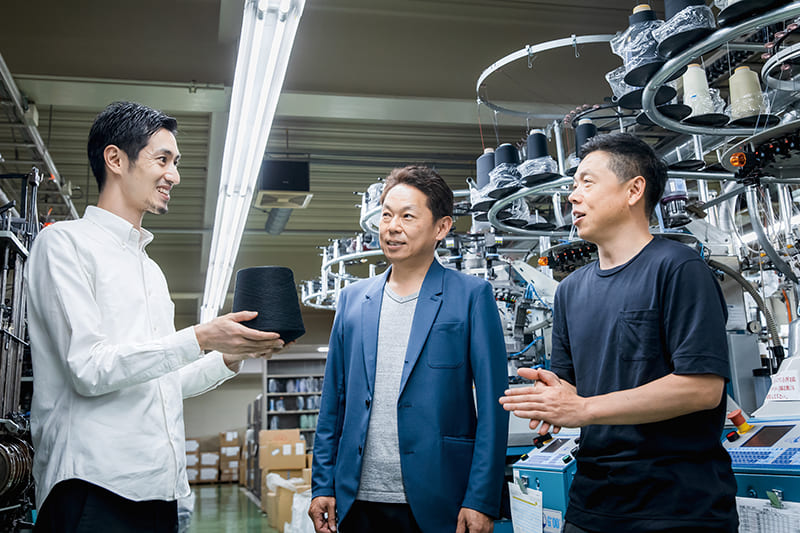

日本の競争力は劣化したという見方が広がる理由の一つは、以前はよく見かけたソニー製やパナソニック製の家電製品を見かけなくなったこともあるという。今や世界の市場では、テレビ、携帯電話、ノートパソコンなどの電化製品は韓国の「サムソン」や「LG」のロゴに取って代わられた。しかし忘れてはいけないのは、これらの製品の内部には依然として日本製の部品が使われていることであるとシェ―デ氏は言う。「日本のロゴを見なくなったという理由で日本のメーカーは敗北したと感じるかもしれませんが、そうではありません」

1990年代の後半から2000年代にかけて起きたことは、韓国、台湾、そして中国のメーカーが次々と消費者向け製品を大量生産する日本の生産方式を模倣したことだという。日本企業はこれらの企業に価格優位性では競争できないことを悟った。「そして日本企業は消費者製品の生産から戦略的に離脱したのです。ただ、そうするには非常に時間がかかりました。もしかしたら時間がかかりすぎたかもしれません」とシェ―デ氏は話す。

次にこれらの企業が行ったことは、例えばファインケミカルや先端技術の部品のようなバリューチェーンの上流に移行したことだ。ソニーが製造するセンサーもこの一例だとシェ―デ氏は説明する。この上流部分では、模倣が容易ではない専門知識や暗黙知を日本企業は蓄積しており、高い利益率を得ることができる。

このような戦略的再配置を成功させた例としてJSRが挙げられる。JSRは1957年に自動車用タイヤの合成ゴムを生産する企業として創業した。そして1970年代のオイルショックによってJSRは事業の多角化を推進し、特に電子機器用のポリマー技術を開発した。この技術は後に半導体やフラットパネル用の部材の製造するために活用され、2000年代初めにライフサイエンス分野に参入する際にも役立った。

さらにシェ―デ氏は、日本の競争力が衰退したとの見方の理由として、「20-80の法則」の影響を挙げる。これは一般的に、企業の80パーセントのアウトプット(売り上げ、生産性など)は20パーセントのインプット(顧客、労力など)からもたらされるという表現だ。日本の競争力の例に当てはめると、現在の日本企業の80パーセントの成功は、JSRのような一部の(全体の20パーセントの)成長企業によって説明されるということだ。

では、日本企業はなぜ戦略的な事業転換を実行するのにこれほどの時間がかかるのだろうか。シェ―デ氏が理由の一部として挙げたのは、日本企業の戦後復興の基盤になった終身雇用制度を見直すのに長い時間がかかっているということだ。

しかし、社会的安定性をもとに成長を遂げた日本にとって、時間をかけて変革を進めることは必ずしも悪いことではない。むしろ重要なのは挑戦を実際の行動に移すのに時間がかかり過ぎるという点にあるとシェ―デ氏は話す。

「もし、終身雇用のように生活の基盤であり重要な制度を変更するならば、20年という年月を費やすことは悪いことではないでしょう。」終身雇用制度は、日本企業にとって企業責任を果たす役割があったとシェ―デ氏は説明する。「ステークホルダー資本主義や企業の社会的責任という観点からみれば、そこに良いストーリーがあれば終身雇用をあまり問題視はしません。それより日本企業にとって問題なのは、挑戦です。多くの企業がもっと効率的な力強い企業になれるはずです」とシェ―デ氏は言い、挑戦を実行に移さないことは将来の機会損失に繋がると話す。

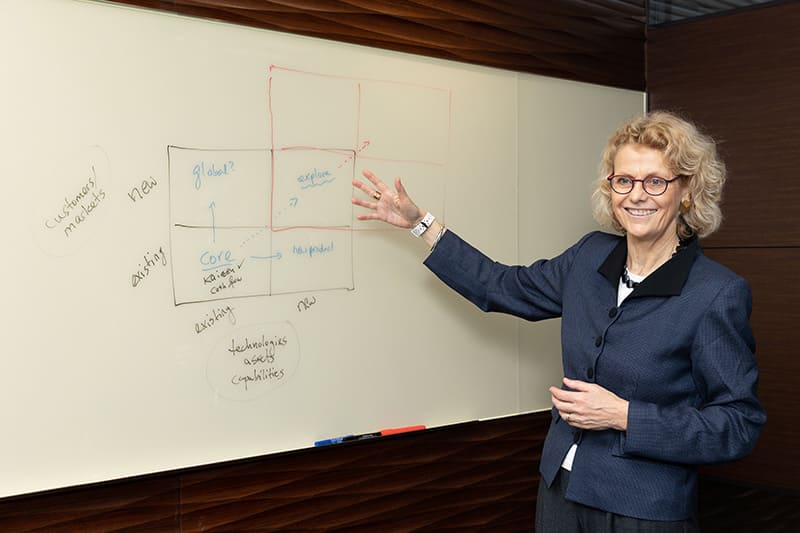

この現状を変えることは、大型貨物船の進む方向を変えることに似ている。すでに一部の企業は「両利きの経営」を実行している。「両利きの経営」とはスタンフォード大学経営大学院のチャールズ・オライリー教授とハーバード・ビジネススクールのマイケル・タッシュマン名誉教授が提唱した経営戦略で、企業が成長を続けるためには既存事業の探索深化と新規事業の探検探索を両立させることが必要だというものだ。

シェ―デ氏はインタビューの中で、この戦略を成功させた日本企業には強力なリーダーがいたことを指摘している。

例えばAGCの例では、1907年に板ガラスメーカーとして創業した同社は、世界最大級のガラスメーカーに成長した。創業後、AGCは板ガラス、自動車用ガラス、化学品、電子部材の4分野の事業を発展させたが、電子部材ではスマートフォンのカバーガラスを2011年に生産開始し、化学品ではライフサイエンス分野にまで事業を成長させている。2015年に社長兼CEOに就任した島村琢哉氏はその企業文化を活性化させ社内改革を進めたと言われている。

巨大船舶の方向転換を行うことは容易ではない。しかし、日本企業が取り組むべきことはいくつかあるとシェ―デ氏は指摘する。まず、日本企業は中期経営計画の策定自体を見直す必要があるという。何故なら中期経営計画では今後3年間の計画を立てるため、より長期的な戦略の立案を妨げ、将来的な事業機会の損失を招くことになるからだ。「(中期経営計画は)より大きな問題から注意をそらす可能性があります。より大きな問題とは、どの分野に参入し、どのように競争し、どのような企業になり、何がコア・コンピタンスでどのように両利きの経営を進めるかということです」とシェ―デ氏は話す。

また、日本企業は最終的な目標を達成するための際に阻害要因となる外部の声に惑わされないリーダーシップや経営手腕が日本企業には必要だと言う。「成長するには(企業)ビジョンや積極的で大胆な賭けが必要になります。日本の人々はこれらに対して厳しい。ビジョンだけでなく、そこに到達するために優れた経営手法が必要なのです」とシェ―デ氏は話す。「日本人はこのような企業の賭けにもう少し寛容であればよいのにと思います」

また、日本企業に必要なのは戦略を策定するだけではなく実際に実行することだとシェ―デ氏は続ける。「根気よく事業を発展させ能力を伸ばすためには戦略を実行に移す必要があります。そのためには企業がコア・コンピタンス、人材、企業文化をどのように活かしていくかが大切なのです」