April 07, 2025

【富士通】パーパスを軸に抜本的な改革を推進

企業経営者が自社のパーパス(存在意義)を公表するようになって久しい。しかし、すべてのパーパスがビジネスの活性化につながっているわけではない。パーパスの真の必要性について経営者が腑に落ちていない場合もあるからかもしれない。

富士通の場合、パーパスは大海原で航海するための羅針盤の役割を果たしてきた。長年経営改革に取り組んできた富士通は、2020年に初めてパーパスを制定した。

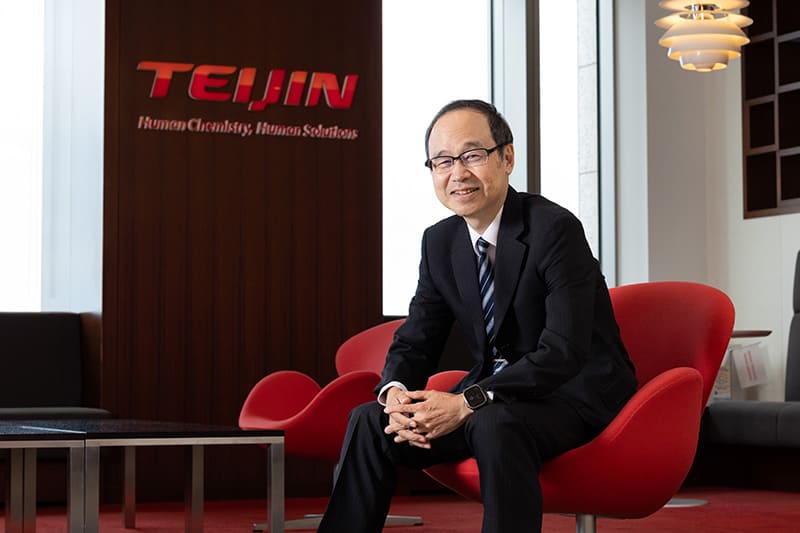

「富士通とはいったい何者なのか、どのような企業価値を持っているのか、そして何のために事業を行っているのかを社内外に明示しようと考えた」。富士通取締役会長の古田英範氏は、経営共創基盤(IGPI)の木村尚敬パートナーとのインタビューの中でこのように述べた。

「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」というパーパスは、富士通にとって欠かせないものになっている。世界中に12万人の従業員を抱え90年の歴史を持つ富士通は、その成長と変革の歴史のなかで多くの事業構造改革を経験してきた。

このパーパスに基づき、2019年に社長に就任した時田隆仁氏は「Fujitsu Transformation(フジトラ)」という全社的なデジタルトランスフォーメーション(DX)プロジェクトを開始した。このプロジェクトは、製品やサービスのデジタル競争力を強化するだけでなく、従来の業務プロセスや組織文化を変革することを目指している。

時田氏と、2020年4月に富士通CIO(最高情報責任者)に任命された元SAPジャパン社長の福田譲氏のリーダーシップの下、同社は部門や地域を横断した改革に取り組み始めた。1,000億円以上の投資を行い、自社のDXを加速させるとともに、顧客のDXのパートナーとして社会問題の解決に貢献することを目指している。

古田氏は、同社の変革の必要性は、激化するグローバル競争の中での危機感から生まれたと述べた。

1935年に設立された富士通は、1980年代後半から1990年代初頭のバブル経済にも支えられ事業を拡大させた。その事業は、パソコン、スーパーコンピューター、携帯電話、半導体や液晶ディスプレイを含む電子デバイスから、システムインテグレーションを中心としたソリューションサービスまで及んだ。1990年代初頭には富士通は他の日本の電機大手企業とともに半導体分野で世界トップ10企業のリスト入りを果たした。しかし徐々にその地位を失い、2019年までに半導体部門のすべての株式を売却した。ディスプレイ部門については、2000年代に競争が激化するなか市場から撤退した。またシステム上の問題にも直面し、2020年には富士通が東京証券取引所と共同開発した株式売買システムの不具合により株式売買が終日停止した。

富士通のパーパスは、企業倫理体系を示す「Fujitsu Way」の根幹となっている。Fujitsu Wayは、他にも「挑戦」「信頼」「共感」からなる「大切にする価値観」、「行動規範」から構成されている。

パーパスを実現に近づけるために富士通は昨年、「デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーになる」という2030年までのビジョンを定めた。この新しいビジョンは、2030年を見据えた社会課題を明確化し、社会と環境にネットポジティブな影響を与えるという決意の表れだった。また、このビジョンの実現に向けた2023-2025年度中期経営計画を策定した。

「事業を進めていくと財務的または非財務的な負のコストが出てくる。しかし気候変動やCO2(二酸化炭素)排出問題など、社会のためにデジタルサービス事業を行うことで、それをネットポジティブにすることができる」と古田氏は述べ、ネットポジティブの背景にある概念について語った。

そのためには、富士通は自社だけでなくビジネスパートナーのデータに基づいた取り組みをさらに推進する必要がある。同時に財務データと非財務データの相関についても研究している。「その意味で、私たちが目指しているのは技術開発だけではなく、(データドリブンな)エコシステム作りだ」と古田氏は述べた。

中期経営計画の中では、事業モデルと事業ポートフォリオの変革、顧客IT資産におけるモダナイゼーションの確実なサポート、海外ビジネスの収益性向上という主要な取り組みを示している。そして2025年度に4兆2,000億円の売上収益に対して5,000億円の調整後営業利益を目指すという積極的な財務目標を掲げている。2023年度の実績は、売上収益が3兆7,560億円、調整後営業利益が2,836億円だった。

富士通のビジネスを、目標とするビジョンに導くために掲げたのが、生成AI(人工知能)やブロックチェーンなど同社が持つ技術基盤に基づいた事業モデル「Fujitsu Uvance(ユーバンス)」である。もう1つの成長軸は、顧客のデジタル環境のモダナイゼーションを促進することだ。

富士通は人事制度の抜本的な改革にも着手している。古田氏によると、従来の人事制度をグローバル標準にすることから始まった。例えば、年功序列制度の見直し、社内公募や通年採用などジョブ型人事制度の導入、退職した社員の再雇用を可能にすることなどだ。

「会社の一人ひとりが自身のパーパスを定め、自己開発を促し、自分自身のキャリアパスや目標を形成するという自律型の制度は、日本以外では当たり前になっている」と古田氏は述べ、会社が何かをしてくれるだろうという従来の考え方を変えていこうとしていると話した。

改革を推進するために、同社は企業ガバナンスも構築した。取締役会9人の取締役のうち5人は独立社外取締役であり、古田氏も非執行役員を務める。その専門知識と属性はスキルマトリックスで公開され、経営陣への監督と助言が役割になる。今年1月には、富士通は一般社団法人日本取締役協会による「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2024」の「Grand Prize Company(大賞)」を受賞した。

将来に向けて、同社が必要とするのは、世界の不確実性が増す中で柔軟な強さを獲得することだ。「地政学的にも何が起こるか予測不能な時代になり、将来的に持続可能であることが非常に困難になってくるかもしれない」と古田氏は続ける。「将来の変化に対応できるように、いかにレジリエントな構造にしてデジタルサービスで成長していくかの備えをしておく必要がある。」

Naonori Kimura

Industrial Growth Platform Inc. (IGPI) Partner

「信頼」を基盤にサステナブルな未来を創出していく

経済や技術の発展とサステナブルな社会の両立には、データドリブンの分析と、それらに基づくマルチステークホルダー観点からの的確な意思決定が不可欠であり、富士通は世界有数のテクノロジー企業としてソリューションサービスを届ける重要な役割を担っている。2020年に改定されたFujitsu Wayにおいてもその覚悟が明確に表れている。

とりわけ、「気候変動(カーボンニュートラル)」を自社にとってもステークホルダーにとっても最も重要と定めた。気候変動は、地球に暮らす我々にとって最も深刻な問題でありながら、企業には「短期的利益の創出と長期・持続的な地球への貢献」という相克があるのも事実であり、どう克服するかは資本主義経済における企業活動として重大な課題である。

また富士通は、グローバルレベルのガバナンス体制のもと、レジリエントで競争力のある企業への進化を続けている。特に2030ビジョンに掲げた「ネットポジティブ」の実現に取り組む中で、財務・非財務の高度な統合の実現に挑む姿勢が印象的であった。

変革を通じて市場・社会からの「信頼」を強固なものとし、Fujitsu Uvanceに代表される富士通のソリューションを核とするエコシステムを形成していくことで、サステナビリティに根差した経営が当たり前の世界が創出される。富士通のパーパスにある「世界をより持続可能にしていく」未来の実現を期待してやまない。