October 09, 2025

DXで変わる都市計画、住民参加型のまちづくりへ

Translator: Tomoko Kaichi

「区画整理と街づくりフォーラム」が昨年10月に東京で開催された。テーマは「区画整理とデジタルトランスフォーメーション(DX)-事前防災・合意形成からエリアマネジメントまで」。土地区画整理事業や街づくりにかかわる自治体、学界、民間の専門家が集まり、研究成果の発表や講演、パネル討論を通じて、データドリブンな都市計画の新たな手法を議論した。

パネル討論には、新たな試みとして日本電信電話株式会社(NTT)など、従来の区画整理領域以外の組織の専門家も参加。DXへの関心の高まりをうかがわせる内容となった。

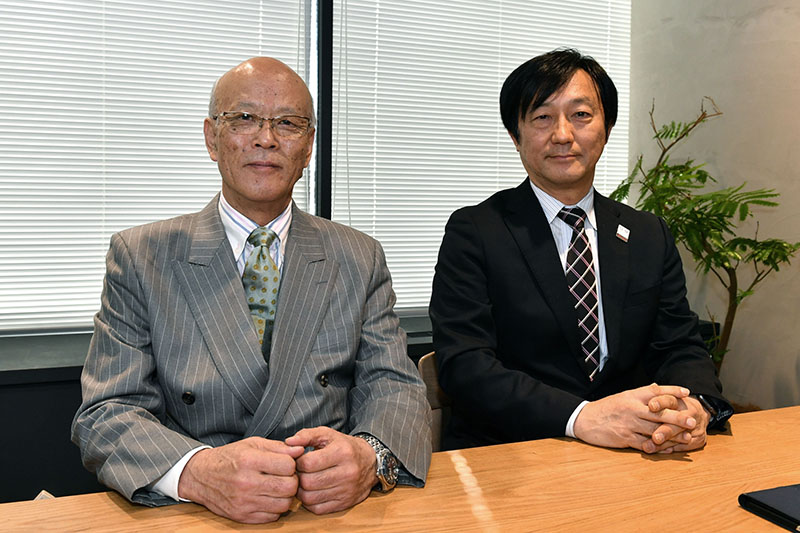

新視点の導入

パネル討論は、一般財団法人計量計画研究所の岸井隆幸氏(代表理事)が進行役を務め、パネリストとして、日本大学の中村英夫教授、大阪市都市整備局の尾植正順局長、NTT研究開発マーケティング本部アライアンス部門の松村若菜氏(担当部長)が登壇した。

中村教授はDXを「不便を便利に」変え、新たな価値を生み出す取り組みと位置づけた。区画整理におけるDXの活用領域として「街づくり」「建設」「行政」の3つを挙げ、これらを統合する必要はないものの、各領域内での最適化が重要だと指摘した。

さらに、デジタルツールキットの標準化、リテラシーの向上、そして区画整理の専門家と地域住民をつなぐ人材の育成が不可欠だと強調した。

尾植氏は、大阪市が進める実践的な取り組みを紹介した。デジタル技術との親和性が高い小規模で柔軟なプロジェクトに注力し、関係者を絞ることで合意形成を円滑にし、先端技術の導入を推進しているという。

また、従来のアプローチで軽視されがちな「地域住民のウェルビーイング」の重要性を指摘。「建物を動かすのではなく、人の暮らしを動かすことが本質だ」と語り、一人ひとりの幸福や人生設計を踏まえた、人間中心の街づくりの必要性を訴えた。

NTTの街づくり支援プロジェクト

松村氏は、デジタル技術を活用した街づくりに対するNTTの包括的な取り組みを紹介した。同社は2020年、地域社会と住民のウェルビーイング最大化を掲げた地方創生プロジェクト「サステナブル・スマートシティ・パートナープログラム(SSPP)」を開始。全国に拠点を持つ通信インフラ企業として、地域の活力向上を戦略的な重点分野と位置づけ、持続可能な地域社会の発展に技術力を生かしているという。

SSPPの中核を担うのが、健康、教育、環境、行政など18の都市機能を評価する可視化ツール「SUGATAMI」だ。従来の経済指標による客観的評価に加え、ウェルビーイングや持続可能性など住民視点の「幸福感」や「満足度」を映す主観的評価を取り入れることで、自治体が自らの強みと課題をデータで把握できるようにする。

SUGATAMIは、住民対話の場や長期計画の策定、進捗状況を確認するための成果指標(KPI)など、多様な場面で活用されている。

実装に関する洞察

登壇者らは、デジタルツールを最大限に活用するには、信頼関係に基づくコミュニケーションと、ウェルビーイングを含む測定可能な指標の設定が欠かせないと指摘した。また、ステークホルダーの対応力を高め、技術・政策・地域の三者をつなぐ専門人材の存在が重要だと述べた。

今回のフォーラムは、都市計画の重心がインフラ中心から住民中心へと移行しつつあることを浮き彫りにした。DXは単なる技術導入ではなく、都市機能と住民の生活の質を調和させる枠組みとして位置づけられる。データの可視化と対話型プロセス、人材育成を組み合わせたNTTのモデルは、企業の専門知見が自治体の目標達成を支援する好例として紹介された。

今後の展望

フォーラムでは、情報技術を区画整理に取り入れる新たな可能性が示された。登壇者は、実装の枠組みがまだ発展段階にあるとしながらも、技術革新と地域中心の街づくりを融合させる道筋が見え始めていると述べた。日本の都市計画分野が、住民のウェルビーイングを軸にDXを取り入れる段階に入っていることが明らかになった。

この見解は、東京大学の出口敦氏(執行役・副学長)が特別講演で示したビジョンとも重なる。ウェルビーイングをスマートシティ施策のモニタリング指標とし、迅速な検証と住民参加の促進を図るという考え方である。ウェルビーイング志向の持続可能な地域社会を目指す動きが進むなか、従来の都市計画の知見と新たな技術的ソリューションの連携が、より柔軟で包摂的な都市開発の未来を切り開くと期待される。

今回のフォーラムに参加したNTTは、10月14日に「SSPP Forum」を開催する予定だ。街づくりや地域・住民のウェルビーイングをテーマに、都市経営とDXの実践的な融合や活用事例を議論する場となる。