February 21, 2025

JICAの「女性活躍支援」の取り組み。

独立行政法人国際協力機構(以下JICA)は、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関であり、開発途上国への国際協力を行なっている。組織のビジョンとして《信頼で世界をつなぐ》を掲げ、開発途上国の経済・社会の発展を支援する組織として、JICAの国際社会での存在感は非常に大きい。

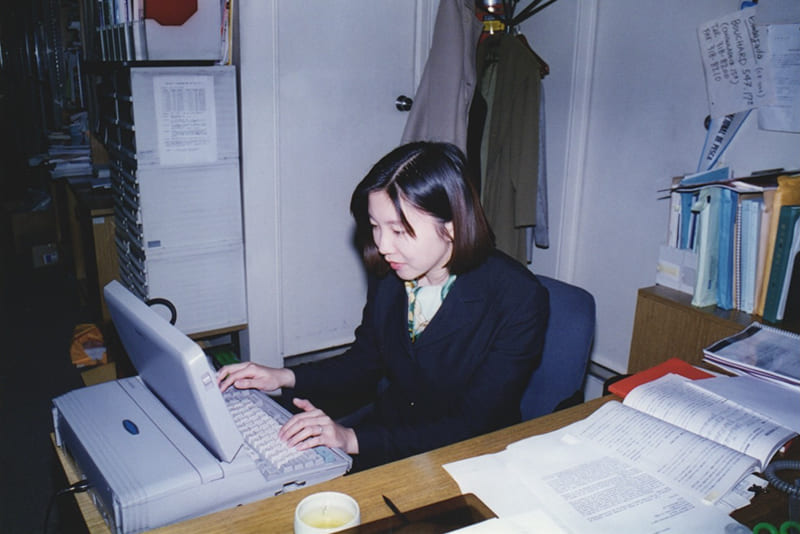

宮崎桂は、そのJICAの副理事長に2024年5月に就任した。JICAは女性管理職割合の向上に積極的に取り組んでおり、第5期中期計画期間(2022年4月~2027年3月)中に女性管理職比率を27%以上とすることを目標に掲げていたが、2023年度末には26.9%とほぼ達成している。日本政府が定めた独立行政法人等全体の女性管理職比率の目標値(2026年3月までに18%)も既に到達しており、女性活躍の推進に対して積極的な組織と言える。

COURTESY: JICA

「副理事長職は公募でした。常日頃、女性の部下や後輩に、上のポストを狙えるのなら挑戦したほうがいい、そうすれば見える景色が違うよと言い続けてきた手前、応募資格要件を満たしている自分が挑戦しないのは矛盾があると思い応募しました。JICAでも昔は技術的専門性が求められる土木関係など男性が行きやすい部署というのは確かにありましたが、全般的には差別なく各部署に配属され、現在ではそういう分野でも男女関係なく活躍しています。私が副理事長というポストに就くことで、特に経営層は男性が占めがちな日本の社会の規範の変容にも少しでも貢献できるとすれば嬉しいです」。

途上国に対する開発協力を行うJICA職員にとって、現場の途上国に赴任し業務を体験することは、管理職として活躍するために不可欠な経験である。しかし、女性は出産などのタイミングがあり、在外赴任を逃してしまうケースが多い。JICAでは、女性が在外赴任の機会を逃さないよう、新卒の場合男女に拘わらず入構後3部署目くらいで海外赴任を経験させることで、キャリアの予見性を高め将来の計画が立てやすいような変革を行い、問題解決にあたっている。

COURTESY: JICA

JICAが実施している事業面に目を向ければ、「ジェンダー平等と女性のエンパワメント」をJICAグローバルアジェンダ(課題別事業戦略)の一つに据え、事業の推進において女性も含めた多様な視点を取り込むと共に、女性の経済的・社会的な能力発揮を推進する協力を実施している。かつてジェンダー平等・貧困削減推進室長という役職にあった宮崎副理事長も、この協力を推進したひとりだ。

「例えばインドのデリーで地下鉄(デリー・メトロ)を作るプロジェクトをJICAが手掛けた時は、女性の駅員を増やして女性が安心して乗れるようにするだけでなく、女性が身に着けているサリーがエスカレーターに巻き込まれない工夫など、女性の使いやすさを考えました。女性専用車両を作れば、女性が安心して学校や病院や仕事に行けるようになり、女性の社会進出に寄与できます。女性の駅員や車掌を養成し、現場で活躍してもらうことで、少女たちのロールモデルも作ることができました。地下鉄を作れば交通渋滞が減って環境に優しい社会になることももちろん大事ですが、同時に女性が安心して暮らせ、社会進出しやすい環境作りに貢献するという側面もあり、JICAはそこを重視しています」。

COURTESY: JICA

COURTESY: JICA

タンザニアでJICAは40年間に渡って灌漑整備や稲作技術向上の協力を続けている。施設を整備したり栽培方法を指導したりするのはもちろんだが、農業に従事する人々の意識を改革していくことも重要だと宮崎副理事長は語る。

「現地で研修を実施すると、一般的には男性ばかり集まるのですが、実際に農作業をしているのは女性たちであることも多い。その場合は女性をメインで集めてもらうように相手国政府にお願いをします。あるいは、夫婦一緒に来てもらうようにして、女性の負荷が多い農業の現場で女性が果たしている役割の大きさを男性にしっかり学んでもらいます。女性の方が得た収入を子供の教育など有効に使う傾向もあります。途上国の現状を改善するためには、現場の女性を忘れずに巻き込む活動が大事だとJICAでは考え、実践しています」。

PHOTO:OSAMU FUNAO/JICA

世界経済フォーラム2024年のジェンダーギャップ指数(Global Gender Gap Report)では146カ国中118位という女性活躍後進国の日本で、女性の社会進出が今もかなり遅れているのは事実だ。いろいろな企業のトップと会うことが多い宮崎副理事長だが、そのほぼ全員が男性なことに、居心地の悪さを感じると語る。JICAではシンポジウムや交渉などの席に出る時も、メンバーが男性だけにならないよう配慮しているという。

「日本が女性活躍後進国となっている要因は、周りが、そして時には女性自身もが「こういう責任のある仕事は女性には無理かもしれない」と、女性がトライさえする前に思ってしまう根深い社会規範が大きな問題だと思います。私自身はそのあたりに鈍感で、自分自身が社会に出て男性と同じように働くことに迷いはありませんでしたし、家族などから止められることもありませんでした。一方、私と同じように考えたり、周りがサポートしてくれる人ばかりではなく、長年にわたる社会規範の影響で自分からポジションを掴みにいこうという意欲を持つことが難しい女性たちもまだまだ多いと思います。JICAでもアンケートをとると、昇進したいと考えている人は男性より女性の方が少ない結果になります。この要因のひとつには、男性の方が管理職や経営陣と接する機会が多く、昇進を自然と意識しやすいのも理由のひとつだと考えていますので、今、組織内で女性に対してもそのような機会を増やし、女性の先輩が後輩にメンタリングをして、自分のキャリア形成をしっかりと考える機会を増やしていこうとしています。男性側の意識変革の必要性は論を待ちませんが、女性側の意識変革も重要で、私自身がこのような活動を後押ししやすいポシションであることを有効に活用していきたいと思っています」。

PHOTO:OSAMU FUNAO/JICA

JICA

独立行政法人国際協力機構。1954年設立。日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実務機関で、外務省所轄の独立行政法人。技術協力、資金協力、都市・地域開発、国際緊急援助などあらゆる分野で開発途上国への国際協力を行なっている。組織のビジョンとして《信頼で世界をつなぐ》を掲げ、自然環境を損なうことなく格差の少ない持続的で質の高い成長の達成を支援する組織として、国際社会での存在感は非常に大きい。

宮崎 桂(みやざき・かつら)

JICA副理事長兼最高サステナビリティ責任者(CSO)。1965年東京生まれ。大学卒業後、都市銀行に就職。1992年1月国際協力事業団採用。2016年国際協力機構社会基盤・平和構築部 審議役兼ジェンダー平等・貧困削減室長。2018年11月から国際協力機構タイ事務所長、2020年10月から国際協力機構ガバナンス・平和構築部長を歴任。2022年10月に国際協力機構理事に就任。2024年5月より現職。