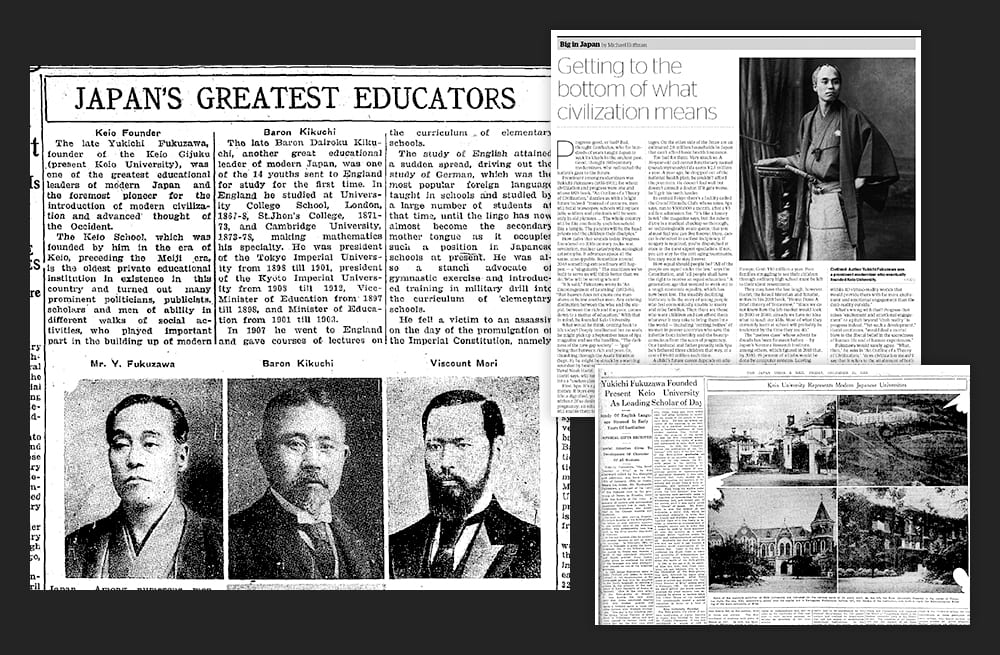

April 25, 2025

もともとサステナブルな「無印良品」

Muji’s strong points

1.1980年の創業時からすべての商品開発においてサステナビリティに配慮。

2.回収した衣料のリユース商品の販売数は年間5万5000着に成長。

3.回収対象を「PETボトル」「プラスチック収納用品」「ふとん」などへ拡大。

4.再生エネルギー発電事業や繊維の水平リサイクルなどで他社との協働も開始。

衣料や生活雑貨、家具、食品、さらには「家」まで、幅広い商品を独自の世界観で展開する「無印良品」。1991年、海外1号店を英ロンドンにオープンして以降、「MUJI」というブランド名称も使用している。

以降、海外でも認知度を高め、29の国・地域にまたがる1364店舗を展開するまでに成長した。2024年8月期の連結売上高は6616憶円と過去最高を記録している。

運営会社である良品計画は、日本の“サステナビリティ先進企業”であることに違いはない。だが、これまで取り上げて来た企業とは少々、毛色が異なる。

国際非営利団体「CDP」をはじめとする外部客観評価や、「温室効果ガス(GHG)」削減目標などが突出しているとは言えない。CDP2023年版における良品計画のスコアは、「気候変動」が「A−」、「水セキュリティ」が「B」だった。

良品計画のGHG削減目標は現状、「2030年までに50%減(Scope1とScope2、2021年比)」のみ。「ネットゼロ」に関しての言及はない。さらに、良品計画のウェブサイトには、企業サイトにありがちな「SDGs」のロゴなどの表記も見当たらない。

にも関わらず、消費者からはSDGsに最も近いブランドの一つして認知されている。その理由は、同社の来歴や理念、商品に詰まっている。

「無駄」を省いてきた歴史

無印良品(MUJI)は1980年、“わけあって安い”をコンセプトとした生活ブランドとして誕生した。ブランド名には「しるしの無い良い品」という意味を込めた。

「いわゆる“バブル”などの華美なモノやコトがもてはやされる中、『シンプルだけれども、質が良ければいいじゃない』という、社会に対するアンチテーゼから始まりました。すべての商品において、当初から『素材の選択』『工程の点検』『包装の簡略化』という“3つのわけ”を追求しながら、実質本位のものづくりを続けています」

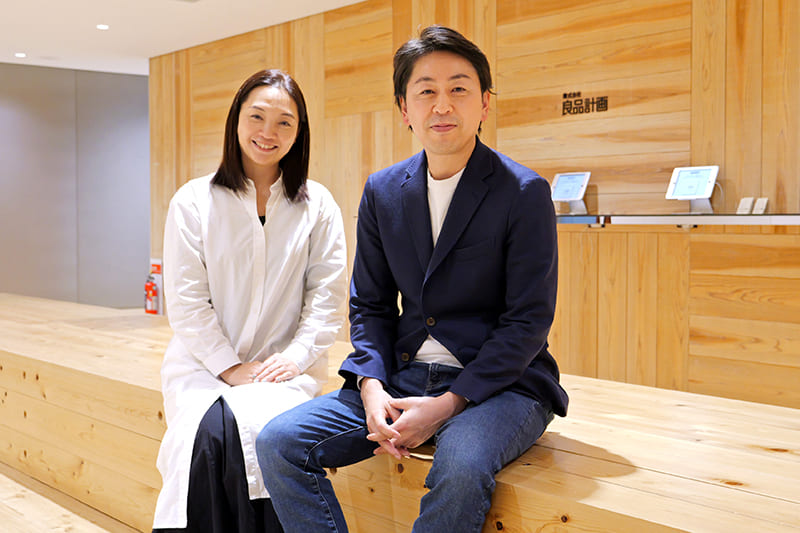

良品計画でサステナビリティを担当する宝地戸健太執行役員はこう説明する(囲み記事を参照)。

不揃いや形の悪いものも一緒に袋詰めした「われ椎茸(1980年発売)」や「不揃いバウム(2000年発売)」。再生紙を70%使用し漂白工程を省いた「メモ帳(1981年発売)」。化粧箱を廃しパウチのまま販売するレトルト食品のシリーズ(1990年代から展開)。紡績工場で発生する綿くずから作った「落ちワタふきん(2007年発売)」……。

1980年代から今に至るまで、すべての商品において、質重視で素材を選別し、工程の無駄を廃し、包装や装飾を簡素にした上で、低価格で提供した。

商品の魅力を伝える商品名や必要な成分などの表示は、パッケージに直接、印刷。缶やペットボトルなどには紙のラベルを貼った。すべて単色でシンプルなデザイン。それが逆におしゃれと評判になり、多くがロングセラーとなった。

生産工程を徹底して合理化することで、簡潔で気持ちの良い低価格商品を生み出すMUJI。その理念やコンセプトはSDGsへの貢献やESG経営の実践に直結する。まだ世の中にSDGsやESGといった言葉がない時代から、MUJIの姿勢は消費者の琴線に触れた。

今や連結売上高の4割弱を占める「衣服・雑貨(Apparel)」にも“MUJIらしさ”は現れている。

1983年発売の「洗いざらしシャツ」はコットン100%のシャツ。見映えをよくするための糊付けやアイロンがけを省き、洗ったままで店頭に並べた。

洗いざらしを売るとなると、ごまかしはきかない。洗うことでやわらかさが出て心地よく着られる良質な素材を選定する一方、工程を省いてコストダウン。「洗濯しても風合いが変わらない」「肌に馴染む」などと好評を博し、ロングセラーとなった。

バーコードや商品名などが書かれた「タグ」を付ける紐は、プラスチック製ではなく、紙製の「こより」とした。プラスチック製に比べて付けにくく、外れやすい。手間がかかるが、それでも当時からタグ付けが必要な衣料品に採用し続けている。

© OSAMU INOUE

「ReMUJI」に本気の理由

これらの取り組みは「ReMUJI」と名付けられ、「循環推進部」という専門の部署を立ち上げると同時に、店舗での回収を加速させる工夫も凝らした。持ち込み時にMUJIのアプリを提示すると、「1000MUJIマイル」が付与される仕組みだ。購入で付与されるマイルとの合算で20万MUJIマイルに達すると1000円分のポイントを得られ、以降、10万MUJIマイルごとに1000円分が追加される。さらに2024年からは、この付与マイルが期間中3倍になるキャンペーンも3回、実施している。

ポイントは付かないが、一部店舗では「体にフィットするソファ」や「ユニットシェルフ」、陳列する際に備品として使用している「紙製ハンガー・紙製フック」の回収も始めているほか、書籍や食べ物などMUJIが販売していない不要物も回収し、自治体を通して保育園やフードバンクなどへ寄付することも一部店舗で実施している。

プラスチック含め、まだ回収・リユース・リサイクルのボリュームは少なく、業績に影響を与えるほどではない。回収から再生へはコストも手間もかかる。店舗ではオペレーションも増え、回収物を保管するためのスペースも取られる。

それでも、回収対象を拡大し、キャンペーンなどで“持ち出し”をしてまで取り組むのは、それだけリユース・リサイクルに本気である証左だ。

「資源をなるべく使わないことを優先した結果、自然とリユースやリサイクルへ向かった。回収を推進しても、企業活動に大きなマイナスの影響を及ぼすものでもない。だったら“ナイストゥーハブ(あったらいいな、必須ではないが望ましい)”でやってしまえと。良品計画は、そういうカルチャーです」

宝地戸執行役員は、ReMUJIに正面から取り組む理由をこう答えた。阿南部長が続けてこう補足する。「行動に移せる会社なんですよね。あとは“第二創業”を機に、もっと資源循環もやっていかねばならないという機運が高まったという背景もあります」。

2021年9月、現会長の堂前宜夫氏が社長に就任すると、「第二創業」を宣言。2030年にあるべき姿として「個店経営を軸とした地域密着型の事業モデル」を掲げ、企業理念をこう再定義した。「『人と自然とモノの望ましい関係と心豊かな人間社会』を考えた商品、サービス、店舗、活動を通じて『感じ良い暮らしと社会』の実現に貢献する」――。

3つのわけに沿う良品づくりに徹して来たが、そこに「地域」「社会」という軸を加え、地方都市への大展開を開始した。結果として、社長に就任してからの3年間で売上高を46%も伸ばしている。

言わば、“モノ軸”中心から“社会軸”への歩み寄り。店舗に地域社会のコミュニティセンターとしての役割を持たせる一貫で、店舗の回収拠点化も進められたというわけだ。

© RYOHIN KEIKAKU CO. LTD.

始まった他社や社会との協働

成り立ちから商品のすべてがサステナブルという出色の会社、良品計画。その目指すものづくりが、必然的にサステナビリティやESGにつながった。社会からの風潮や圧力があるから取り組んだわけではない。

外部客観評価のスコア向上には注力しつつも、一方でSDGsのロゴを掲示してサステナビリティを声高に謳わないのも、カーボンニュートラルを宣言しないのも、“MUJIらしさ”の愚直な追求を最優先して来たためだ。

だが、“社会軸”が加わった今、良品計画のサステナビリティ戦略は少しずつ変化しつつある。

Scope3も含めたGHG削減目標を掲げないのは、その把握やコントロールが難しいという理由もあった。製造の全てを外部の協力企業に委託しており、排出するGHGのうちScope3が占める割合は約96%と膨大。その削減は協力企業との協働が必須だ。

これまでは、「削減への道筋や論拠が不明確なまま、宣言はできない」(阿南部長)という責任感ゆえの非公表だったが、「ESG部門としては、Scope3の目標も設定したいと社内に働きかけている」(同)と明かす。

ものづくりにこだわらないアプローチも進んでいる。2025年1月、良品計画は国内発電大手のJERAと基本合意書を締結し、耕作放棄地や農地を使った太陽光発電など再生可能エネルギーを使った発電事業を検討すると発表した。すでに自社の消費電力の100%を再エネ化するという目標を掲げており、この発電事業で国内では目標達成できると見込む。

リサイクルに関する他社との協働も始まった。2024年12月、大手化学の帝人子会社、帝人フロンティアと共同で、回収した衣料からポリエステルなどの素材を再資源化し、繊維から繊維への水平リサイクルを目指すと発表。今後、ほかの企業や地方自治体などとのコンソーシアムも立ち上げ、実証実験なども計画していくとした。

「水平リサイクルをやろうとした時、1社でも2社でもなかなか成し遂げられない。コンソーシアムをどこまで広げられるかが肝になる。それが社会にとっても必要なことだと思っています」と阿南部長は言う。

2005年2月に公表された最新のCDP2024年版では、これまでの気候変動、水セキュリティに加えて、新たに「フォレスト」部門でも回答した。宝地戸執行役員いわく「引き続き、MUJIらしい独自性にこだわりつつも、ようやく外部から評価にも目を向けて、進化し始められたらいいなというフェーズに入った」。結果は、順に「B」「A-」「B-」だった。

サステナビリティで他社や社会と手を取り始めた良品計画。その新しい取り組みや、MUJI CYCLEが実を結んだ時、客観評価はより高くなるだろう。

「2030年にESGのトップランナーになりたいと思っている」と阿南部長。サステナビリティ・ブランドの草分けとも言える良品計画のポテンシャルを鑑みれば、名実ともにトップランナーと認められる可能性は十分にある。

© RYOHIN KEIKAKU CO. LTD.

1980年から続く「3つのわけ」

宝地戸健太

良品計画 執行役員 経営企画部 管掌

我々は、サステナビリティへの取り組みに“本気”で臨んでいます。ただし、そこには「MUJIらしいやり方で」という枕詞が付きます。

当然、外部評価機関のスコアを気にはします。けれども、そのスコアを上げるためだけのアクティビティにフォーカスするようなことはしません。経営の観点では、まずはその取り組みが、「MUJIらしい」かどうかが最優先。とにかく、我々の価値観に沿った議論やアクティビティが中心です。

そもそも、良品計画は製造小売業(SPA)としてモノを作っていますので、お客様や社会、地球環境に対する責任がある。「無印良品」というプライベート・ブランドでスタートした1980年の当時から、その責任を我々なりのやり方で果たして来ている自負があります。

いろいろなMUJIらしい活動を続ける中で、外部から高い評価をいただけるのであれば、それは素直に喜びたい。しかし、外部の指標に合わせに行くようなことはしていません。だから、評価機関に振り回されるようなこともありません。

MUJIらしさを現す商品や言語はたくさんありますが、基本は1980年当時から大切にしている「ものづくりの基本となる考え方(3つのわけ)」、すなわち「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」に基づきます。

例えば、素材の選択というのは、品質は変わらないのに見栄えのためだけに捨てられているものや、安価で大量に確保できる旬のものなどを生かし、おいしくて健康にも役立つ食品や、着心地よく身体になじむ衣服、使い勝手を第一に考えた生活雑貨など、低価格で質の良い商品を提供することです。

工程の点検は、不揃いのままだったり、つや出しせずに仕上げたり、商品本来の質に関係のないムダな作業を省いて必要な工程だけに絞ること。例えば、選り分けたり、大きさを揃える手間をなくし、規格外のサイズやかたちが理由で捨てられていたものも商品にします。

包装の簡略化は、華美な包装や装飾を避けること。誕生以来、すべての商品において、成り立ちのわけが印刷されているパッケージ、あるいはタグにとどめ、店頭に並べています。

45年前から、こういうことを言い、やり続けています。「しゃけは全身しゃけなんだ」というキャッチコピーが書かれた1981年当時のポスターがあります。食材は余すところなく価値があることや、おいしければいいということを表現したもので、そうしたポスターが今でもオフィスの至るところに掲げられ、働く私たちの意識にも浸透しているのです。

2021年には、企業理念を再定義し、「第二創業」と位置づけました。ですが、ESGの観点では何も考えを変えてはいません。都市部中心の出店から地方にも大きく拡大していくというビジネスサイドの方針転換があり、それに併せ、もとの考え方を新たに言語化したに過ぎません。

100年後のより良い未来の実現に向け、「感じ良い暮らしと社会」を普通に作っていきたい。感じ良いって言うのは、人それぞれにピッタリとかちょうど良いとか、そういうことです。洋服だと、リユースした商品を使うことでそう感じる人もいる。食品だと、形にはこだわらず、おいしければいいと感じる人もいる。

そういう方々に向けて、独自性に常にこだわりながら、MUJIらしい商品展開を今後も変わらず、続けていきたいと思います。