September 26, 2025

ワインで町おこしの成功例、北海道・余市町の取り組み。

COURTESY: YOICHI TOWN

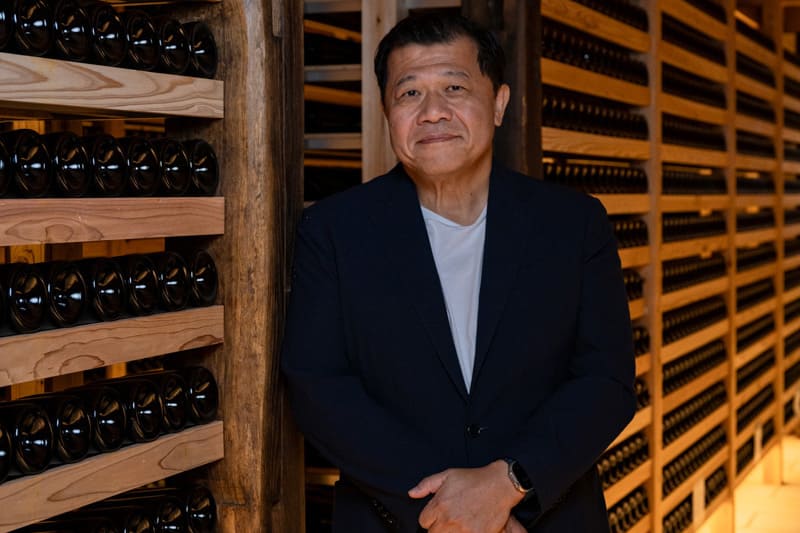

日本では人口減少を危惧する声が高まっている。だが北海道の余市町町長、齊藤啓輔の見解は少々異なるようだ。2018年に町長に就任してからわずか数年で、人口約1万7,000人の田舎町を、世界から注目されるワイン産地に仕立て上げた実力者である。

「今年2月に親善都市協定を結んだフランス・ブルゴーニュ地方のジュヴレ・シャンベルタン村は人口3千人ほど。それでもワインの銘醸地として世界的に称賛され、住民も豊かに暮らしています。経済的な活力こそ重視すべきなのではないでしょうか」

齊藤町長による、ワインを通じた町おこしを語る前に、日本ワインのこれまでを振り返ろう。

本格的なワイン造りを始めて150年弱と歴史が浅い日本では、デラウェアをはじめとする生食用ブドウを主原料とする醸造所も多く、独自のワイン造りがなされている。そんな日本ワイン界の方向性が大きく変わる“事件”が起こったのは2005年のこと。世界的ワイン評論家、ロバート・M・パーカー Jr.が山梨県産で日本固有のブドウ品種で醸造・生食両方に利用される「甲州」を使った白ワインに100点満点で87-88点という高得点をつけたのだ。日本ワインが国際的に注目されるきっかけとなり、日本でもワイン用ブドウでの醸造が主力化していった。だが当時、甲州以外で高評価を得ていた日本ワインはドイツ系のケルナー種のものを含め、白ワインがメイン。赤ワイン、特にピノ・ノワールなどのヨーロッパ系ブドウで造る銘柄の評価はそこまで高くなかった。それを余市産の赤ワインが覆す。2020年2月、“世界No.1レストラン”に何度も選ばれ、2010年代から世界のガストロノミー・シーンを牽引するデンマーク・コペンハーゲンのレストラン〈noma〉のワインリストに余市町のワイナリー〈ドメーヌ・タカヒコ〉の「ナナツモリ・ピノノワール2017」が採用され、余市町が質の高いワイン産地として国内外に知られるようになったのだ。この“大事件”を仕掛けた人物が齊藤である。

「自分が町長に就任したからには街を変えるために予算を増やそうと、生産性の高いワインに目をつけました。単にボトリングして販売するだけでなく、美食や宿泊と合わせれば観光にもつながりますし、世界の富裕層やフーディー、ワイン愛好家に対してのアピールにもなる。そこでなんの面識もありませんでしたが、SNSで〈noma〉のシェフ・ソムリエに直接メッセージを送って〈ドメーヌ・タカヒコ〉のワインを売り込んだのです」

〈noma〉を選んだのは齊藤なりの理由があった。

COURTESY: YOICHI TOWN

「フレンチやイタリアンより、狩猟採集や塩漬け、発酵食品で冬を乗り越える北欧の方が北海道の食と親和性が高い。そういった観点からマーケティングをして、〈noma〉に狙いを定めたわけです。もちろん〈ドメーヌ・タカヒコ〉のピノ・ノワールが、素晴らしいワインだとわかっていたからできたことでした」

この“大事件”以降、世界中から〈ドメーヌ・タカヒコ〉に取引依頼が殺到。蔵出し価格が約4千円のボトルが末端価格8万円を超え、ロンドンやシンガポールのレストランでは日本円にして約50万円で提供されるまでになっている。

2010年に余市町で2軒目のワイナリーとしてオープンした〈ドメーヌ・タカヒコ〉の影響は甚だ大きい。後に続けと、次々ワイナリーがオープンし、それぞれが造るワインもまた高評価を受けている。2025年9月の時点で余市町のワイナリー軒数は20軒まで増えた。そもそも、余市町は2011年にワイン特区の認定を受けたことにより、年間2千リットルという少量生産でもワイン製造免許の取得が可能となり、小規模事業者によるワイナリーの起業が容易になったという背景もある。

「余市町としては1社で100のパワーを出すのではなく、100社が1ずつパワーを出せばいいという考え。どのワイナリーも小規模で個性が際立つワインを造っているため人気が高く、現状、需要に対して供給が圧倒的に足りていない状況です。今、世界的にワインの消費量は下降していて2024年には過去60年間で最低の水準まで落ち込みました。世界的に有名な産地でも、画一的なワインを大量生産している地域では減反もしていますが、余市町のワイナリーはその影響が少ない。販路拡大を目指すのではなく、価値を高めるためのブランディングをした結果です」と齊藤は語気を強める。

余市町ではまだまだドイツ系のブドウ品種を栽培する畑やワイナリーが多いが、齊藤はピノ・ノワールやシャルドネなど世界的な人気を誇るブドウ品種の栽培面積を拡大する場合、1.5倍の補助金を出すという政策を打ち出している。

「生産者からの反発もありますが、高単価な品種を栽培した方が生産者の所得向上にもつながりますし、農家を存続させる意味でも合理的です」

PHOTO: TAKAO OHTA

COURTESY: YOICHI TOWN

実際、成果も出ている。余市町への寄付の返礼品となるアイテムの3割をワインに振り分けた、ふるさと納税額は2017年度の6千万円から2024年度は15億円を超えている。

「そこで得た資金は子育て支援に全振りしています。小中学校の給食や18歳までの医療費を無償化。0〜2歳児の保育料の免除を実現。不妊治療や無痛分娩への支援や若年層への奨学金返済の助成も行っており、そのおかげで人口減少はあるものの、低い水準で維持できています」(齊藤)

その反動による保育人材や学童指導員の不足など、新たな課題も出ているが、改革に多少の痛みはつきものだ。 今後、国内外の資本による宿泊施設数軒の建設が予定されており、ガストロノミーな飲食店も徐々に増えている。ハイエンドなワインツーリズムの街として、余市町の土壌は十分、整っている。

齊藤 啓輔

北海道余市町町長。1981年、北海道紋別市生まれ。早稲田大学卒業後、2004年に外務省に入省。ロシア大使館、ウズベキスタン大使館、ウラジオストク総領事館を経て、首相官邸国際広報室へ出向。2016年6月北海道天塩町副町長に就任。2018年、外務省を退職し町長選挙で当選。同年9月余市町の町長に就任。ワインエキスパートの資格も保有している。